577 visitas, 1 visitas hoy

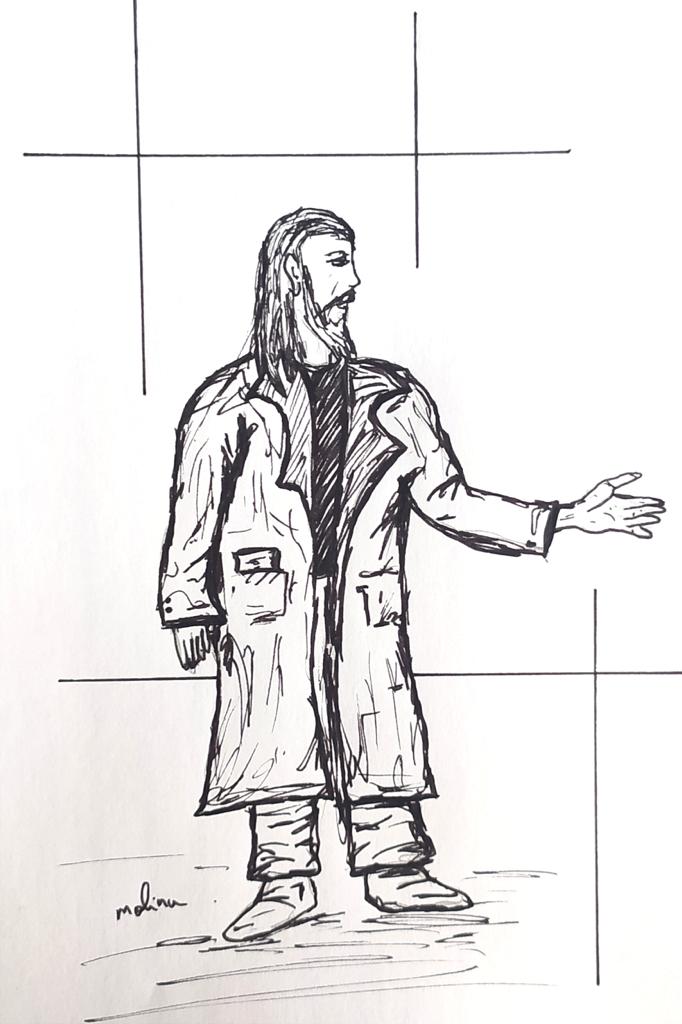

Texto e ilustraciones por Manuel Molina

Llevo varios días en cama, aunque presiento que lo peor ha pasado. Cuando los vestidos de mariposas comenzaron a llenar mi cabeza me puse a gritar en medio de la Gran Vía. Un hombre de barba blanca y ojos oseznos me reconoció. Con templanza pidió que me tranquilizara y agarrando mis brazos empezó a indicarme la respiración. Una vez volví a mirar hacia la calle y comprobé que todo estaba normal, me puse en pie, le agradecí su ayuda e intenté caminar despacio. «¿Tú eres el poeta? Que alegría conocerle» me dijo antes de que pudiera colocarme el abrigo y limpiar los pantalones. «Le invito a una infusión, seguro que le vendrá bien». Acepté y ante la mirada indiscreta de la gente que seguía comentando mi ataque de pánico cruzamos la calle para adentrarnos en un lugar más tranquilo. Mientras caminábamos aquel hombre me dijo que había devorado varias veces mis poemas. Por lo visto le sirvieron de bálsamo ante la repentina muerte de su mujer. Sumido en una tristeza absoluta y en soledad (ya que me confesó que no tenía hijos) se sumergió en la poesía como evasión. «Sus poemas son desgarradores, pero a la vez siempre mantienen un hilo de esperanza, de búsqueda. Aquello me hacía retomar el ánimo para seguir adelante».

Pasamos a una cafetería de la calle Mayor y nos sentamos en una mesita al fondo. Aquel hombre tenía unas entradas pronunciadas y el pelo largo y blanco cayéndole por el cuello. Por su aspecto, no parecía disponer de mucho dinero, pero desprendía una inteligencia y saber estar muy por encima de las personas que me rodeaban a diario. Pedimos café cortado para él, una tila doble para mí y unas galletas de canela. A pesar de su insistencia le invité por la ayuda ante la escena que había provocado. «¿Sabes? Muchas veces vamos por la calle ignorando las historias de cada persona.

Nos encontramos de todo; gente que llora, que duerme entre cartones, que viste de firma, que ríe pegado a un teléfono móvil… y nunca nos preguntamos por su vida. No nos interesa lo común. Vivimos en un mundo tan individualizado que con este cacharro (señaló a mi teléfono móvil) pedimos comida, vemos la televisión y consultamos las noticias en el espacio que ocupa un sillón».

El camarero llegó con la bandeja y antes de poder contestarle el hombre perdió su mirada por la ventana. Al dar el primer sorbo de café me preguntó por qué no había vuelto a escribir un nuevo poemario. No supe qué contestar, para salir del paso argumenté que tenía algunos borradores, pero nada decente. Sin embargo, él insistió en que comenzara a escribir. «Tu proceso de búsqueda creo que concluyó. Ahora es el momento del olvido, del futuro». Ambos nos quedamos en silencio y tras bebernos la taza salimos a la calle. Un estrechón de manos bastó

para despedirnos ante el bullicio del tráfico. No me dijo su nombre, o si lo mencionó en algún momento no termino de recordarlo.

Esa misma tarde llegué al trabajo ante la mirada incrédula de mis compañeros. Sin quitarme siquiera el abrigo toqué la puerta de dirección y pasé. Apenas estuve diez minutos frente a mi jefa que no paró de golpear el bolígrafo contra el ordenador mientras en una esquina de la mesa de reuniones firmaba una excedencia voluntaria. Volvía a ser libre para escribir, para recuperar el nombre de “poeta” que estaba perdiendo.

(continuará…)