429 visitas, 1 visitas hoy

José Ignacio García-Muñoz (Queche)

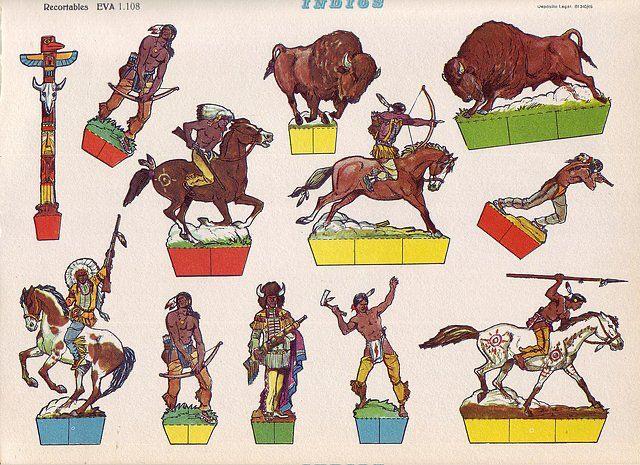

Allí dentro cabía el universo, cabía la historia del mundo, cabía una buena parte de mi propia historia. En aquel abarrotado espacio, uno se podía encontrar con Sitting Bull o Caballo Loco hombro con hombro, pierna con pierna con el general Custer, y unos centímetros más allá Jhon Wayne rozando su nariz contra la de Espartaco. Caballos, dinosaurios y leones a bordo de un barco pirata comandado por un grupo de soldados de infantería. Gary Cooper y Aníbal en el Fuerte Apache. Escipión el Africano y Napoleón en un carro de combate. Los diez gladiadores en un coche de carreras, Tarzán de los monos subido en una moto, y también un avión desvencijado en el que trataba de escapar Robín Hood mientras un grupo de arqueros intentaba derribarlo…

Cientos de personajes que han interpretado miles de películas inéditas, que nunca se estrenaron más allá de los confines de una habitación, que solo fueron proyectadas en la infantil imaginación a partir de un libreto improvisado, creado cualquier tarde en ese fugaz instante eterno entre los deberes y la cena, cuando las horas de luz menguan a merced del invierno y la lluvia tamborilea en los cristales. Cualquier cosa era posible, porque a la imaginación no hay quien le ponga candado, y solo de mayor, de muy mayor diría yo, he llegado a entender que aquellos, fueron instantes de una libertad tan perfecta, que no se volverá a repetir salvo en los escasos instantes en que por la circunstancia que sea volvemos a la infancia, ese periodo de inocencia en el que estamos libres de las ataduras que luego van a condicionarnos, ese periodo, que a la postre distingue al niño del adulto que ha aprendido a posponer la diversión en favor de la responsabilidad.

Todo aquel batiburrillo, cabía en los escasos cincuenta centímetros de una bolsa de lona de un indefinible tono gris teñido por el tiempo, y los escasos lavados… ¡La bolsa de los indios!, porque a pesar de que en su interior se podían encontrar todos los personajes citados y algunos más, siempre la llamé “La bolsa de los indios”, un auténtico tesoro que como toda colección que se precie se consigue a base de tiempo, paciencia y dinero, ese duro de los domingos que bien administrado daba para chucherías, y alguna figura de plástico con que engrosar las filas de los vaqueros, los cruzados, o los inefables indios. Había dos tiendas en el barrio donde vivía de niño, en las que traspasar la puerta era sinónimo de nuevas emociones, promesa de nuevas aventuras.

Cuando Félix (así se llamaba el propietario de la juguetería) abría aquellos cajones de oscura madera, y ante nuestros ojos aparecía aquel tesoro de figuras individuales envueltos en envases de celofán que dejaban ver su contenido, un inolvidable olor a plástico nuevo invadía el cerebro, y la imaginación comenzaba a salivar si es que eso es posible fisiológicamente. Con rapidez, pasábamos la vista por los diferentes paquetes sopesando cuidadosamente nuestra elección en virtud de nuestras necesidades. Improvisábamos allí mismo un nuevo guion en el que tuviera cabida nuestra inminente adquisición; tal vez un vaquero, un romano espada en ristre, un soldado de infantería, u otro indio…con caballo o sin caballo, un detalle a tener en cuenta si queríamos que se sujetase de pie luego. Mirábamos con atención hasta el rostro, y le adjudicábamos un bando < este será de los buenos, y este de los malos> porque aquellas figuras policromadas tenían expresión a la que luego daríamos vida durante el juego, y como en la vida, había juguetes destinados a ganar, y otros a perder, y no era infrecuente que los más antiguos o deteriorados (nuestro perro tuvo algo que ver en esto último) pasasen a engrosar con el tiempo las filas de los “malos” al ser sustituidos por nuevas adquisiciones…Un soldado mordisqueado tenia los días contados. Aprovechar los recursos al máximo a base de imaginación, era algo que ya hacíamos a tan corta edad, recuerdo que, las escasas veces que alguna cigala se despistaba por casa, utilizábamos las pinzas huecas para introducirlas por el brazo de un pistolero, y convertirlo en samurái con una espada de lo más aparente, y además el proceso era reversible.

Con particular cariño, recuerdo aquellas miniaturas de la casa EKO con réplicas de soldados de diferentes países y diferentes armas a los que bautizamos con el nombre, poco marcial la verdad de: “Los mierdecillas”, quizá por su tamaño, que tenían la ventaja de caber en un bolsillo y ser fácilmente transportables para organizarte la película en cualquier lado, también es verdad, que eran fácilmente “olvidables”, y no fueron pocas las veces que, en el colegio nos confiscaran a Gerónimo y su caballo por exhibirlo a deshoras, o nuestra madre sacase de la lavadora una sección de fusileros ocultos en un bolsillo del pantalón, …Cosas de los mierdecillas.

Hoy en día, esas figurillas de plástico, están en desuso, han sido sustituidas por otras mucho más elaboradas y llenas de infinitos accesorios como los “Madelman” o los “Playmobil”.No son para jugar, tienen tanta parafernalia, que cuando terminas de armarlos se te han quitado las ganas, además de que constantemente se les caen las cosas; ya me dirás qué futuro tiene un soldado con cara de hípster, al que se le caen las granadas constantemente, o como en el caso de los Playmobil ,un muñeco que con el tiempo coge holgura en el hombro y se pega tiros en el pie, o se echa la cerveza en lo alto…no te los puedes tomar en serio, y además eran innecesariamente grandes, no cabían ni en un baúl de la Piquer, eso, sin olvidar las noches previas al día de Reyes, en que cientos, qué digo cientos ¡miles, millones! de martirizados padres en todo el mundo, trataban de montar el barco pirata de Playmobil sin ser ingenieros navales.

Como en otras tantas cosas de la vida, recuerdo a mi abuela materna a la que acompañaba al mercado de Andrés Mellado para ayudarla con las bolsas de la compra, y en un puestecillo que había a la salida obtenía mi recompensa en forma de figuritas. Un día, un torero con muleta, otro, uno con capote, otro día un banderillero o un picador, un torillo, o las mulillas…así, hasta completar con un círculo de cartón pintado en color albero una corrida de toros, algo que hoy en día estaría mal visto por algunos. Espero que no se me malinterprete si omito en este escrito referirme a las muñecas, lo hago deliberadamente esperando que alguien con más conocimiento del tema lo haga, y me consta que en esta redacción esas personas existen…además, las muñecas no caben en una bolsa, y esto va hoy de la bolsa de los indios.

Ahora mismo, pagaría por volver a tener entre mis manos aquella bolsa, y sentir el olor y el tacto de aquellos juguetes. No recuerdo con claridad, cuando aquella bolsa de los indios y yo empezamos a separarnos, cuándo, otro mundo de intereses en el que tuvo que ver seguramente la revolución hormonal sustituyó al de la ensoñación, cuando, empezamos a dejarnos girones de inocencia enganchados en las aristas del tiempo, cuándo, a pasos agigantados dejamos la infancia para adentrarnos en el mundo de los adultos y convertirnos en adolescentes, y precisamente a eso, a adolecer de recursos para enfrentarnos a los primeros amores, a los primeros verdaderos fracasos, a los granos en la cara, los gallos en la voz, y a la incertidumbre por primera vez. A olvidar a aquel niño cuyo recuerdo quedó prendido en algún parque, o al calor de la lumbre en la cocina delante de una bolsa gris en la que cabía el universo, en la que todo era posible, en la que siempre pasaba lo que uno quería que pasase.