757 visitas, 1 visitas hoy

Manuel Molina

Un sol naranja de finales de agosto baña las viñas cerca de las ocho y media de la tarde. Inmersos aún en el verano se escuchan los chapuzones en la alberca y se bebe vino tinto con gaseosa. Las uvas comienzan a dorarse y las abejas se posan en los estirados girasoles de la valla. Es una hora dada a la conversación ya que el calor se marcha confundido con la brisa fresca que produce el riego por goteo. La familia forma un corro de sillas blancas de terraza donde emerge una antigua fotografía en un teléfono móvil. Es de un grupo de hombres de mediana edad vestidos con camisas blancas, pañuelo rojo al cuello y pantalón oscuro. Posan serios y firmes en medio de la calzada de la calle General Espartero. Varios llevan gorra o boina y un niño pequeño de peto vaquero es animado a mirar a la cámara. Las fachadas de la calle han cambiado considerablemente. En la foto las viviendas son recias con grandes ventanas y rejas de forja. Al fondo de la acera, dos parejas de novios como los protagonistas de este relato, andan cogidos de la mano tal vez camino a la feria. Un Seat Seiscientos logra ser inmortalizado por escasos centímetros del enfoque. A la espalda de los hombres, engalanadas con anteojeras y banderillas de España posan erguidas las mulas. Son tres magníficos ejemplares propiedad de doña María Teresa Pinilla y su marido. Resaltan las pezuñas pintadas de purpurina gris que simulan que calzan botas de plata. Mi abuelo, Manuel Sánchez de las Heras, sostiene el látigo en mitad de la imagen con su mirada noble y su cabello oscuro. Los Mulilleros se inmortalizan minutos antes de acudir, como cada año, a la corrida de toros.

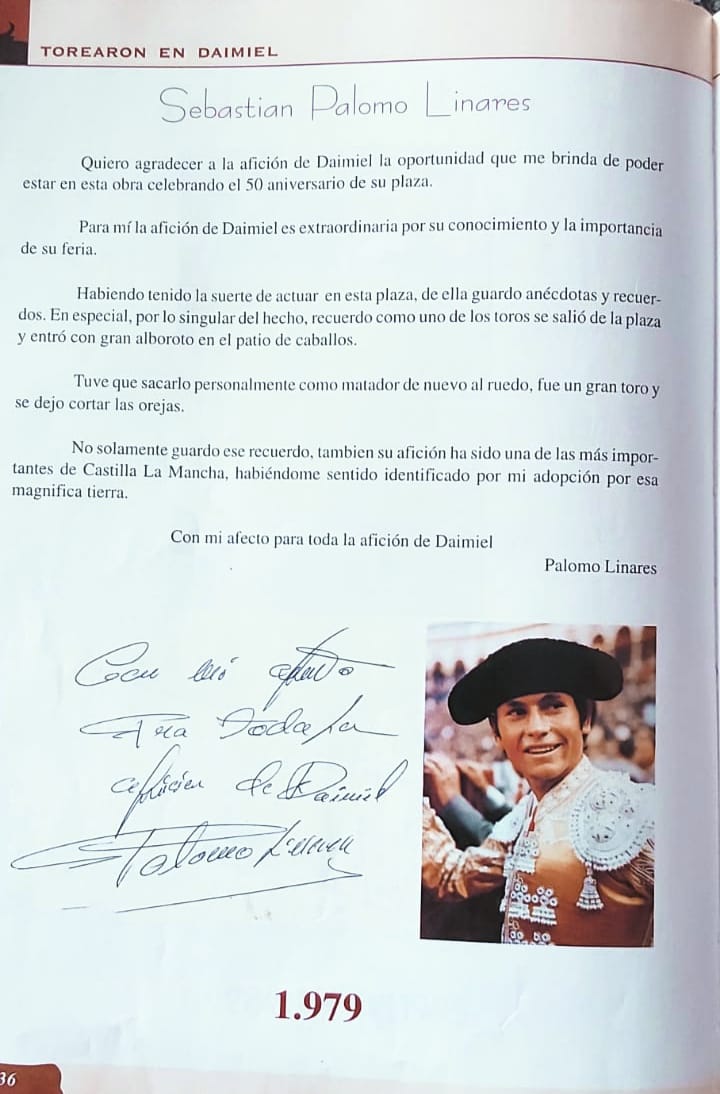

La fotografía es un tesoro familiar que en medio del corro va enlazando historias hasta llegar a la Feria y Fiestas de 1979. Ese año es el primero del noviazgo de mis padres y, tras un café, acuden a ver al maestro Palomo Linares que sustituye por cogida a “Paquirri”. La plaza ardía en una tarde calurosa donde el país comenzaba a reinventarse. Los dos jóvenes disfrutan con las faenas y ella aplaude cada vez que Manuel, su padre, sale al ruedo con las mulillas y esa pasión por la fiesta que llevó toda su vida. La joven pareja es ajena a lo que va a suceder que dejará helada la plaza y a Manuela, mi madre, con el corazón en un puño. Recuerdan que es el tercero de la tarde, un toro negro como una noche de diciembre que sale a la arena con fiereza y los pitones altos. En las tablas lo espera sereno y elegante Sebastián Palomo Linares que pronto levanta los “oles” de Daimiel. El capote baila ante la maestría del torero de Jaén y la plaza se vuelca con las inmensas ganas de disfrutar de una tarde inolvidable. Un joven camarero, que está a punto de marcharse a Canarias al servicio militar, observa la sonrisa de su novia y exprime cada instante. Los “oles” se acrecientan, las mujeres se abanican y la zona de sol hierve regada con sangría sin predecir que en unos minutos se puede rozar la tragedia.

Los más jóvenes se han salido de la alberca para escuchar el relato que van uniendo los recuerdos de mis padres. Los cubitos de hielo de los vasos se deshacen bajo unos rayos de sol cada vez más débiles y la radio ha terminado por apagarse. La luz se acuna sobre el manto verde del viñedo y el corro se cierra ante la descripción que mi padre hace del rostro petrificado de su novia. Sin embargo, es mi madre la que toma la palabra y comienza a narrar lo que fueron unos momentos de angustia y terror. Ante la siempre desconformidad de la plaza, el picador hace su trabajo y se marcha tranquilo hacia corrales. Es ahí donde el toro se gira, observa el lento avanzar del caballo y arranca tras él con toda la fiereza de sus patas. En un instante de confusión y sin poder remediarlo, el negro animal entra en corrales donde descansan las mulas y los caballos. En ese momento el mayoral, mi abuelo Manuel, salta las tablas y cruza la arena con una vara para intentar sacar al toro antes de que se produzca una terrible carnicería. La plaza enmudece, una lluvia de silencio cae sobre ella y mi madre agarra la mano de su novio incapaz de tragar saliva. No se oye nada, mi abuelo ha entrado a proteger a unas mulas que fueron su profesión y su vida y el toro sigue sin salir. Casi al momento, en el otro extremo del ruedo el maestro Palomo Linares cruza la plaza con la muleta y entra también en corrales. Si el toro se ha cebado con los animales las piedras del suelo se pueden teñir de una amarga e inocente sangre. El tendido mudo y el minutero del reloj parece no correr. De pronto, el toro vuelve a salir al ruedo y tras él, el maestro Palomo Linares levantando los aplausos enfebrecidos del público. Del silencio al más apabullante estallido de júbilo. El corazón de mi madre comienza a bajar las pulsaciones cuando ve que el rostro moreno de mi abuelo Manuel camina ileso por el callejón dando explicaciones de que, por suerte, no ha habido nada que lamentar más que el susto. Con timidez agradece los aplausos y anima al público a acompañar la faena del maestro.

La fotografía de los Mulilleros pasa de mano en mano por el corro. Hasta los más pequeños, envueltos en toallas, quieren ver la imagen que ha sido el inicio del relato. Mis padres son incapaces de describir con palabras la angustia y el posterior orgullo. Semanas después, dice mi madre, el abuelo Manuel contaría que dentro de los corrales Sebastián Palomo Linares le gritó «quítese usted de ahí» pues estaba dando con la vara al toro para que pudiera girar hacia la salida al ruedo. Fue el maestro, con la muleta, quien logró guiar los pitones hacia la arena salvando la vida de las mulillas y caballos. En la misma plaza, el propietario de las mulas después de escuchar de boca de mi abuelo lo ocurrido le reprende con un «su vida ante todo Manuel». El sol ha terminado por meterse entre las viñas y el color del cielo es por un instante de un profundo azul marino. Todos quedan en silencio y la fotografía permanece ampliada sobre la mesa con la imagen de este grupo de hombres valientes. De fondo, la radio vuelve a sonar con un pasodoble.