741 visitas, 1 visitas hoy

José Ignacio García-Muñoz

Resulta difícil resistir la tentación de imaginar por un momento, que *Mark Twain viajase a nuestro pueblo, y en él, se hubiese inspirado para crear su inmortal Tom Sawyer.

La acción de este relato por lo demás verídico, transcurre durante una noche del mes de septiembre en plena feria, y creo sin pecar de soberbia que Tom, Huckleberry, Joe Harper o Sid Sawyer han sido sustituidos ventajosamente por los protagonistas de esta historia. También, he de señalar que no teníamos ninguna Becky Thatcher a la que tirarle los tejos, interesados más bien por aquellas fechas en dificultar la vida de los gatos, bañarnos a hurtadillas en el rio, y siendo clientes distinguidos de “Noteme”, tirarle con la escopetilla a todo bicho que se ponía a nuestro alcance.

Tan pronto como la luz de la habitación dejó de colarse por la rendija de debajo de la puerta supimos que el tío Ernesto había sucumbido una noche más a la lectura de su libro de cabecera; una novela del escritor japonés Yasunari Kawabata que solo Dios sabe por qué, despertó su interés. La recuerdo toda la vida sobre la mesilla de noche, y la verdad es que desconozco si llegó a terminar su lectura, lo que sí sabíamos era de su efecto narcotizante y que no había que esperar más de diez minutos para tener la seguridad de que durante unas horas teníamos el camino expedito.

Sigilosamente, salimos a la calle Tito, Ángel y mi hermano, procurando que el chirriar de la puerta que rozaba ligeramente con el suelo no despertase a nadie, y que “Foster” el perro de la casa no nos delatase con sus ladridos; en realidad era un temor infundado ya que en esa casa se dormía a pierna suelta, algo de lo que daba testimonio la serenata de ronquidos en diferentes tonalidades.

Una vez fuera, nos topamos frente por frente con esa especie de Babel fabricada en metal y madera que eran las atracciones de los feriantes ahora en silencio. No serían más de las dos de la madrugada, y el contraste con el bullicio de hacia unas horas convertía en inverosímil el silencio y la quietud del momento. La noche, nos obsequiaba con un cielo azul oscuro del que cientos de estrellas colgaban literalmente sobre nuestras cabezas. Habíamos quedado con Chule y “El Brujo” a los que vimos avanzar sorteando cuidadosamente los cuerpos durmientes de los feriantes que, como perrillos guardianes alfombraban el suelo en los espacios entre las casetas.

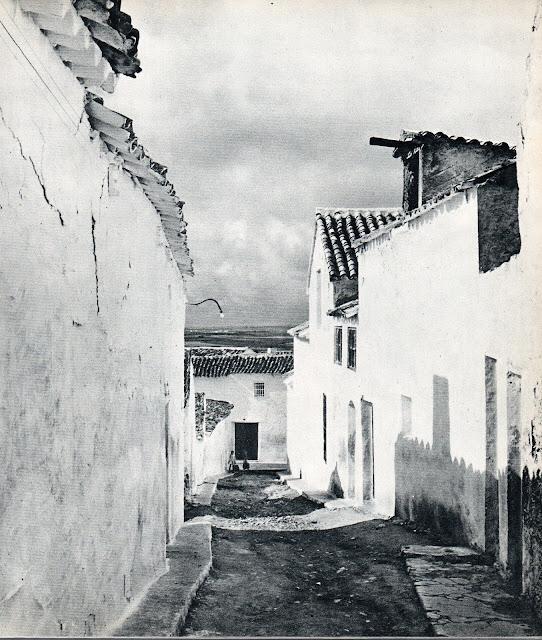

Saludos en silencio, e iluminados por unas pequeñas linternillas y la mortecina luz del alumbrado público, tomamos a la derecha dirigiéndonos hacia la salida del pueblo.

Pasamos entre las casas baratas y Las Brujas, y a la altura de lo que hoy es un centro comercial cortamos nuevamente a la derecha atravesando un campo de labor. Pronto, las amarillentas luces del paseo del Carmen quedaron atrás y el más absoluto silencio se apoderó del lugar, apagamos las linternas para no delatarnos, y solo las risas nerviosas contenidas con dificultad cada vez que alguno tropezaba alteraban el tenso silencio. Poco a poco, ganamos nuestro objetivo y la marcha se hizo más y más lenta. A la vista teníamos el circulo de piedras blanquecinas que, como un tétrico coso taurino perimetraba el recinto. Los últimos metros de aproximación los hicimos reptando para evitar ser descubiertos, aunque en realidad no sabíamos muy bien por quien ya que el lugar parecía desierto.

Nuestros corazones saltaban en el pecho como chinches en un colchón producto del nerviosismo; eran muchas las historias macabras que se contaban del lugar, y fueran verdad o no, hacían mella en nuestro ánimo provocando un cosquilleo en las entrañas. Tras un rato apostados contra la valla, Chule se llevó el dedo a los labios pidiendo silencio. De una forma casi imperceptible, llegaba ahora a nuestros oídos una conversación tenue que parecía provenir del otro lado del recinto. Lentamente, nos fuimos incorporando hasta asomar nuestras cabezas al otro lado. Alumbrados por la oscilante luz de una pequeña hoguera, dos figuras humanas cubiertas con sendas pieles y sus correspondientes sombras, despellejaban cuchillo en mano lo que parecía ser una mula extraída de una de las simas. Sus sombras se proyectaban; ora contra el suelo, ora contra la tapia, cambiando su aspecto al capricho del imperceptible viento que mecía la fogata, convirtiéndoles en gigantes por un instante, para un segundo después aparecer como rechonchas cepas, o alargados cipreses. Mudos de terror contuvimos la respiración hasta que alguno que yo hubiera jurado que fue el “Brujo” gritó: ¡Guardia Civil! De inmediato, aquellas dos figuras se giraron en dirección a donde estábamos, y por unos instantes nos quedamos mirando unos a otros; ellos al contraluz de la hoguera, nosotros con el de las linternas. Sin saber cómo, de repente me vi corriendo a toda velocidad atravesando el campo de labor con la ligera pendiente a favor más deprisa de lo que me hubiese gustado. Flanqueado por la cuadrilla, y favorecidos por la oscuridad y lo irregular del “sembrao”, fuimos cayendo al suelo por turnos entre risas histéricas, y sin dejar de mirar atrás intentando alcanzar a ver a nuestros invisibles perseguidores.

Con cada tropiezo, Chule preguntaba: – ¿“La has cogío”? – y yo le respondía sin dejar de correr- ¿El qué? – a lo que irremediablemente me contestaba – ¡La liebre! – Yo no entendía nada, pero aquella noche me harté de coger liebres. Cruzamos como centellas el espacio entre la gasolinera y el Carmen donde nos recibieron una coral de perros y unos cuantos improperios; “Jodios chicos”, “Toas tus mulas” … Vamos, como a Cagancho en Almagro. Ganamos la puerta de cuadrillas (léase la de la casa) y la sinfonía de ronquidos nos confirmaron que nuestra aventura había pasado desapercibida. A la mañana siguiente, las costras en las rodillas fueron mudo testimonio de nuestros devaneos nocturnos, pero aparte de una molestia, yo siempre las he considerado el precio a pagar por unos momentos de libertad irrepetibles, y que pertenecen a una época (perdonarme la cursilería y el lugar común) que flota entre la niebla de la niñez, y que ya no volverá…no puede volver, por más que uno deje la puerta entreabierta a la ensoñación, y las costras hayan sido sustituidas por la puñetera artrosis.

PD* Cuentan las malas lenguas, que esa misma noche, dos individuos cubiertos por extrañas vestimentas, fueron vistos cruzando el Azuer camino de Manzanares a toda leche.

*Mark Twain escritor y humorista americano, falleció en 1910 de un infarto agudo de miocardio. Su nombre verdadero fue Samuel L Clemens siendo el de Mark Twain un seudónimo.