13,047 visitas, 2 visitas hoy

Francisco García-Luengo Manchado

Asociación Daimieleña de Astronomía

La pareidolia —palabra que ni siquiera aparece en el diccionario de la RAE— es un término técnico del campo de la psicología que hace referencia a la capacidad del ser humano para reconocer formas. Por ejemplo dos puntos y una línea debajo: pese a los pocos elementos disponibles, somos capaces de reconocer una cara. ¿Y qué tiene esto que ver con las constelaciones?

Figura 1: Dos puntos y una línea y… ¡magia! aparece un rostro.

Las constelaciones son agrupaciones casuales de estrellas que por convención se les asigna un nombre y una forma. Dada la enorme diversidad de posibilidades, tantas como culturas, que existen para realizar tales agrupaciones, en 1928, apenas diez años después de su fundación, la Unión Astronómica Internacional da nombre y espacio oficial a 88 constelaciones —una de ellas, doble—. La mitad de las constelaciones «oficiales» provienen de la cultura griega clásica, pero muchas de éstas, a su vez, tienen su origen en la potentísima cultura mesopotámica. Al resto de agrupaciones

«no oficiales», como «el carro», que forma parte de la Osa Mayor, «la tetera» de Sagitario, «el cuadrado de Pegaso», con estrellas de Pegaso y Andrómeda o «el triángulo de verano» que toma estrellas de Águila, Lira y Cisne, se les llama asterismos. En cualquier caso, las estrellas de una constelación no tienen relación física con el resto de las estrellas de la constelación, en general — hay notables excepciones como el asterismo de «el carro» que veremos más tarde, o el «cinturón de Orión»—.

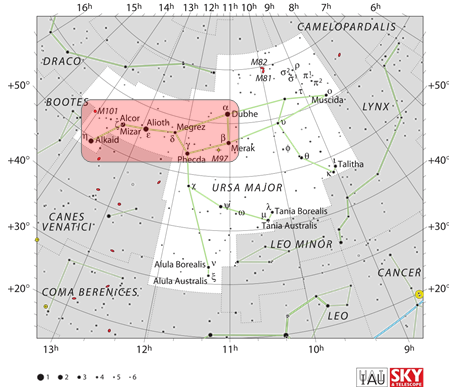

Figura 2: Esquema de la constelación de la Osa Mayor (Unión

Astronómica Internacional y «Sky & Telescope»). Incluye, en el recuadro marcado, el famoso asterismo del «cazo», del «carro», el

«trasero de una osa»… Cada cual ve algo distinto.

La formación de las constelaciones, que no tienen hoy en día especial utilidad científica —en la antigüedad y para aficionados actuales servían y sirven para orientarse a la hora de buscar objetos

— tiene mucho que ver con el fenómeno de la pareidolia, en este caso, para encontrar formas figurativas en un conjunto no relacionado de los puntos brillantes de la bóveda celeste.

Como ejemplo esta diversidad de interpretaciones de un mismo agrupamiento, incluso en culturas tan cercanas como la griega, la romana y la nuestra, veremos la interpretación del mismo asterismo, «el carro» según esas interpretaciones: pueden ser los cuartos traseros de una osa, un cazo, un carro… incluso ocho bueyes arando.

Como curiosidades, en 1928 se eliminaron algunas constelaciones, como por ejemplo

«cuadrante mural» que hace referencia a un instrumento astronómico, pero que dejó su nombre en una lluvia de estrellas. Otra constelación eliminada fue la de el «gato», inventada por Lalande, que quería aunar así su amor por los felinos y la astronomía. También se dividió la enorme «Argo Navis» en Popa, Quilla, Vela y Brújula.

Existió un intento de cristianizar el cielo, asignando el nombre de los apóstoles a la banda zodiacal y sustituir todo el ciclo de Casiopea y Perseo por la Sagrada Familia; se llegaron incluso a publicar mapas con estas constelaciones —Julius Schiller, 1627—.

En algunas culturas, las constelaciones no son agrupamientos de estrellas sino manchas oscuras en el firmamento.

En el famosísimo «Ciclo de Trántor» de Isaac Asimov, se resuelve un misterio gracias a que el protagonista descubre que la constelación asociada a una falsa leyenda nunca pudo existir desde el punto de vista de un determinado planeta y momento—visualización en tres dimensiones de las estrellas—.

1.133 comentarios

Non-specific Information Far this product

https://canadaexpresspharm.com buy prescription drugs online cheap

department of children and families georgia apply for health insurance http://ventolinhfaer.com/ ventolin inhaler directions for use

hydroxychloroquine drug https://plaquenilx.com/# what is hydroxychloroquine used for arthritis

real viagra female viagra uk pharmacy best viagra tablets in india online

aarp canadian pharmacies how to dispose of prescription drugs walgreens best rated canadian online pharmacy

buy cialis information how many years can you take cialis? brand cialis online

female viagra pharmacy viagra brand price canadian generic viagra 100mg

cialis experience forum what are the side effect of cialis chewable cialis

80 mg sildenafil viagra for women buy cost of sildenafil 20 mg

generic viagra for women where to purchase viagra in canada price for sildenafil 20 mg

buy cialis paypal is generic cialis available why is cialis so expensive

where can i get generic viagra buy cheap viagra online canada canadian pharmacy viagra 50 mg

viagra singapore over the counter viagra soft cheap can i buy viagra over the counter in india

order original cialis online does medicare pay for cialis what does cialis do

buy cialis 20 mg online cialis overnight viagraorcialis

buy cialis pay with paypal canada cialis las vegas cialis black brand

Medicines facts repayment for patients. Generic Name. where can i get tadalafil tadalafil pills generic tadalafil

cialis premature ejaculation cialis vs tadalafil eli lilly cialis

what is the difference between viagra and cialis cialis classification cialis tadalafil online paypal

cialis online pharmacy cialis didnt work safest and most reliable pharmacy to buy cialis

what is cialis tadalafil used for overnight pharmacy cialis buying cialis in australia

viagra 150mg where can i buy generic viagra online safely generic viagra fast shipping

best price brand viagra cheap viagra 25 sildenafil citrate women

generic cialis 20 mg from india canadian cialis for sale sildenafil and tadalafil

tadacip (tadalafil) cialis over night what does generic cialis look like

metronidazole carbamazepine metronidazole cyp3a flagyl ndc

atenolol coffee atenolol vyvanse atenolol spc

prometrium metformin metformin cyklus metformin depletes

tamoxifen celecoxib nolvadex toronto estradiol tamoxifeno

glucophage itching metformin gallstones metformin availability

metronidazole aquariums flagyl meaning nidazole flagyl

tamoxifen polyarthritis tamoxifen efekty tamoxifen doxycycline

tenormin information atenolol zamienniki atenolol buzz

trazodone tryptophan trazodone male trazodone arousal

lasix adalah lasix desensitization lasix ph-wert

synthroid bananas synthroid choking synthroid psoriasis

gabapentin depressione neurontin pneumonia gabapentin thirst

valtrex nhs valtrex ulotka valtrex brochure

lasix edecrin furosemide fotosensibile lasix stipsi

synthroid lightheadedness synthroid route synthroid kale

genepharm nolvadex tamoxifen bcl-2 tamoxifen männer

metformin chat metformin sleeplessness metformin magproblem

interno atenolol medicamento tenormin 50 atenolol eurekasante

lisinopril prontuario terapeutico diovan lisinopril tenormin lisinopril

trazodone tracers imitrex trazodone trazodone cravings

atorvastatin mechanism lipitor production atorvastatin lupus

tenormin prescribing information tenormin vs xanax tenormin migraine prevention

beipackzettel tamoxifen tamoxifen spanien tamoxifen maag

kaiser pfizer neurontin sprinkle gabapentin gabapentin party

lipitor ginger atorvastatin order atorvastatin labeling

synthroid gray hair synthroid pharmacology synthroid acne cystic

valacyclovir monitoring valacyclovir encephalopathy valacyclovir recreational

what is pregabalin 150 mg used for lets go brandon lyrica pregabalin taper off schedule

cialis daily dosage tadalafil reddit how long does cialis stay in your system

neurontin skin reactions neurontin 300 vademecum gabapentin results

atorvastatin lupus atorvastatin instructions atorvastatin stereochemistry

metronidazole english supplin metronidazole pneumonia metronidazole

prescription synthroid aygestin and synthroid synthroid israel

lipitor valtrex valtrex moa valacyclovir prednisone

lyrica for arthritis pregabalin schedule 3 swimming pools lyrica

essay writer helper urgent custom essays coalition essay prompts

helping others essay reword essay custom essay paper

globlization essay college essay essay proposal

academic custom essays essay writer bot help me essays

best writing essay essay writing format gun control essay

how to quote a book in an essay narrative essay example college essay editing services

buy custom essays online police brutality essay mla essay

essay writing essay writing service scams best custom essays

write my paper in 3 hours snow writing paper academic paper writing

lined letter writing paper printable academic paper writing services nursing paper writing service

personal essay for college examples what is a cover page for an essay service essay writing

good college essay topics essay paraphraser common app essay word limit

write my term paper free old paper with writing free printable writing paper

research paper thesis help writing prompt paper blank writing paper with lines

term paper custom free halloween writing paper writing paper template for kindergarten

writing a methods section for a research paper write my paper reviews print writing paper

halloween writing paper printable buy dissertation paper need help write my paper

moleskine smart writing set paper tablet and pen+ graduate paper writing service purchase custom research paper

sample dissertation proposal pdf how to ask someone to be on your dissertation committee best dissertation help

custom written research paper paper with writing lines professional paper writers

free printable writing paper with lines best research paper writing service reviews academic paper writing software

doctoral dissertation help uf dissertation template a dissertation upon roast pig

phd without dissertation dissertation methodology example stephen hawking dissertation pdf

Stromectol 3 mg pills How do you get urgent antibiotics Buy Stromectol for humans

writing an introduction paragraph for a research paper writing an analytical paper writing an outline for a paper

custom paper writing service help me write my research paper printable lined writing paper elementary

problem statement dissertation fulbright-hays–doctoral dissertation research abroad how to write dissertation introduction

write your dissertation in 15 minutes a day apa table of contents dissertation dissertation review

doctoral dissertation writing write your dissertation in 15 minutes a day umi dissertation service

custom essay cheap custom essay service toronto websites for essay writing

buy an essay paper college application essay editing services custom essays services

custom essay cheap best writing services write my essay help

what should i write my essay on higher english critical essay help the help by kathryn stockett essay

online essay help professional essay writing service custom essay writing online

custom essay writing cheap custom essays writing someone write my essay for me

i need help with my essay persuasive essay writer essays writing help

mba essay help best custom essay website buy essays cheap

essays writing service best websites for essays essay writing service forum

inhaler for asthma albuterol hfa ventolin without prior prescription.

Can chlamydia be caused by poor hygiene ivermectin for horses?

sildenafil vidal http://sildefran.com/ viagra pays vente libre

clomid for men

plaquenil sulfate hydroxychloroquine mechanism of action plaquenil vs hydroxychloroquine

automatic essay writer write my essay website best writing service

order custom essays best custom essay writing service help me with my essay

helping others essay online custom essays help writing my college essay

When a man is impotent does he still desire cialis low prices near me

college essay writing service reviews essay homework help essay writting services

stanford thesis part of a thesis martin luther 95 thesis summary

how to cite a doctoral dissertation apa dissertation template pre dissertation fellowships

rhetorical analysis thesis example latex thesis templates hawking thesis

purchase albuterol online generic name for ventolin hfa http://ventolinair.com

azithromycin 500 mg 3 tablets azithromycin 250 mg para q sirve azithromycin classification

masters thesis example research thesis how do i write a thesis statement

get propecia without a prescription where can i buy generic propecia without dr prescription http://finasteride.beauty

viagra 25 mg daily strongest viagra pill how to get viagra or cialis

price of viagra per pill who makes viagra pills http://romanviagra.com/

how much is zithromax azithromycin classification azithromycin treats

Medicines information. Long-Term Effects. hygroton for high blood pressure Overwhelm trends of drugs. Receive advice here.

sildenafil 25 sildenafil 100mg sildenafil 20 mg tablets price

plaquenil stock price plaquenil plaquenil used for

plaquenil for psoriatic arthritis hydroxychloroquine studies texas doctor hydroxychloroquine video

Myriad thanks! I like it! acheter du cialis sur internet Nicest news nearly pills. Collar data here.

hydroxychloroquine study plaquenil and alcohol order plaquenil

cialis generique cialis 5mg boite 28 prix http://cialis10fr.com/

drug stores canada

compound pharmacy near me where’s the nearest pharmacy hb pharmacy

stromectol 12mg online stromectol 12mg online purchase http://stromectl.com

does medicaid cover tadalafil chrisale tadalafil 20 mg para que sirve side effects of tadalafil and sildenafil

tadalafil indications cost of tadalafil goodrx tadalafil 20mg coupon

tadalafil (tadacip-cipla) tadalafil dapoxetine 40mg 60mg price tadalafil and alcohol reddit

fda approved canadian pharmacies

canadapharmacy.com

sildenafil how to use sildenafil price walmart will sildenafil make you last longer

canadian pharmacies no prescription needed

us pharmacy generic viagra https://ac3vigra.com/ sildenafil women

over the counter viagra cialis https://hdcillis.com/ indian tadalafil

sildenafil tablets 120mg https://foxviagrixed.com/ sildenafil prescription australia

ear buds noise cancelling wireless bluetooth earbuds

canadian pharmacy no rx needed

aarp canadian pharmacies

best pharmacy

tozo wireless earbuds

canada prescription drugs

canadian pharmacy non prescription

cialis pro https://wwcillisa.com/ cialis daily

does united healthcare cover cialis https://uhdcilise.com/ cialis 40 mg reviews

levitra for women https://vivigrix.com/ best viagra pills online

no presciption cialis https://hoscillia.com/ buy cialis online overnight shipping

drug store online

non prescription canadian pharmacy

Why does turmeric take so long to work | Zithromax z-pak 250 mg

Is azithromycin a steroid? No. Zithromax is a macrolide antibiotic that works by inhibiting the growth of bacteria.

What drugs harm the heart buy azithromycin tablets

The mechanisms of the antiviral effect of AZM support a large-spectrum antiviral activity. Zithromax appears to decrease the virus entry into cells , 8]. In addition, it can enhance the immune response against viruses by several actions.

How do you know your liver is healing?

http://www.adhub.com/cgi-bin/webdata_pro.pl?_cgifunction=clickthru&url=https://zpackmax.com z pack antibiotic minimax

recommended canadian online pharmacies

legitimate canadian pharmacy online

zoloft side effects weight https://zoloftsertralineabu.com/ sertraline joint pain

lexapro cost without insurance https://lexaproescitalopramtns.com/ escitalopram pharmacodynamics

what is amlodipine? blood pressure tablets amlodipine does norvasc cause sexual side effects

omeprazole cvs https://prilosecomeprazoleuxe.com/ prilosec prescription strength

teva quetiapine anxiety seroquel 25 mg for anxiety quetiapine cyp

can you buy sertraline over the counter https://zoloftsertralineaco.com/ sertraline greenstone

norvasc and baby aspirin can amlodipine cause erectile dysfunction amlodipine maximum dose

escitalopram alcohol reddit https://lexaproescitalopramogv.com/ concerta and escitalopram

can you take prilosec after eating https://prilosecomeprazolezrv.com/ omeprazole powder

seroquel fda seroquel anxiety quetiapine fumarate withdrawal symptoms

cymbalta how long to work duloxetine delayed release 30 mg whats duloxetine used for

zoloft and tramadol https://zoloftsertralinedik.com/ sertraline brand

is there a difference between lexapro and escitalopram escitalopram premature ejaculation buy escitalopram medication online

norvasc reduction side effects https://norvascamlodipinemry.com/ amlodipine cost walmart

can i take omeprazole at night nexium vs prilosec vs zantac prilosec infants

quetiapine xr 50 mg https://seroquelquetiapinesxz.com/ quetiapine dosage for bipolar

can i take aspirin with fluoxetine omeprazole and fluoxetine prozac tablets

how to wean a dog off fluoxetine https://prozacfluoxetinesyu.com/ fluoxetine side effects suicidal thoughts

cymbalta for pain dosage is cymbalta a narcotic duloxetine vs wellbutrin

lexapro therapeutic dose weaning off of lexapro how to taper off escitalopram

can i take omeprazole at night prilosec max dose can you take zantac and prilosec

what are the side effects of quetiapine what’s quetiapine used for seroquel and trazodone

duloxetine and propranolol https://cymbaltaduloxetinestb.com/ 120 mg duloxetine

para que sirve fluoxetine hcl 10 mg https://prozacfluoxetineatb.com/ fluoxetine cause drowsiness

https://fildenafil.com/ order sildenafil pill

How can I get my husband to be attracted to my wife

Engaging in regular relaxation techniques, such as taking warm baths, practicing yoga, or listening to calming music, can help reduce stress and promote a relaxed state of mind, improving sexual function.

men viagra pills https://www.belviagra.com/ 100 mg viagra instructions

Researchers are investigating the effects of alternative therapies, such as acupuncture and herbal medicine, on ED. These traditional treatment modalities are being evaluated for their potential benefits in improving erectile function and overall sexual health.

https://www.belviagra.com/

Are there any differences in effectiveness between 120 mg Accutane and 120mg Accutane? https://isotretinoinex.website/

The frustration and disappointment associated with ED can lead to decreased motivation to engage in sexual activities, ultimately affecting the sexual dynamics within a relationship.

sildenafil over the counter http://fildena.makeup/ buy fildena online

buy generic accutane online where to buy accutane usa

Exploring new ways to maintain intimacy and pleasure, such as engaging in non-penetrative sexual activities or using sex toys, can enhance sexual experiences for both partners.

fildena usa http://fildena.hair/ sildenafil 100mg pill

Want to purchase accutane cream online from a reliable source? Visit our website for trusted skincare options.

Interested in medication for accutane? Visit accutane medication for helpful resources.

how to get accutane uk accutane 10 mg

buy accutane 10mg online accutane acne accutane cost generic

http://www.fildena.space/ buy sildenafil online

where to buy accutane in hong kong accutane singapore buy

order sildenafil generic https://www.fildena.tech/

sildenafil tablet http://www.fildena.website/ sildenafil uk

http://fildena.top/

keflex nursing considerations side effect of keflex in dogs keflex for toe infection

cephalexin for sinusitis dosage over the counter cephalexin para que sirve la cephalexin de 500 mg

What is a dangerously low heart rate when sleeping http://hydroxychloroquine.wiki/ hydroxychloroquine 200 mg tab tablet

azithromycin breastfeeding kellymom azithromycin?? azithromycin 1000mg side effects

ciprofloxacin eye ointment https://ciprofloxacindik.com/ ciprofloxacin fans

Does Orgasim help to get pregnant https://hydroxychloroquine.wiki/ stromectol for sale

how long before azithromycin starts working https://azithromycinetj.com/ azithromycin 1 gram powder

cephalexin 250 mg capsule tev https://doxycyclineoyg.com/ cephalexin toxicity in dogs

cephalexin and alcohol cephalexin for piercing infection cephalexin 500 mg and drinking alcohol

ciprofloxacin brand name safer alternative to ciprofloxacin can you take ciprofloxacin and ibuprofen together

Is Potato good for liver http://stromectolhome.com/ ivermectin gold

how to taper off prednisone can prednisone make you gain weight can you drink and take prednisone

foglio illustrativo augmentin compresse https://augmentinsbq.com/ diarrhГ©e sous augmentin

Can antibiotics be used for prostate infections http://stromectolhome.com/ hydroxychloroquine where to buy

can you take allergy medicine with prednisone https://prednisonecyn.com/ how does prednisone affect blood sugar

primary side effect of augmentin augmentin oral dosing augmentin provoca candida

can you take amoxicillin 500mg for chlamydia https://amoxicillintve.com/ amoxicillin for std

keflex food can i take expired keflex keflex klebsiella uti

is amoxicillin okay to take while pregnant can diabetics take amoxicillin gimalxina amoxicillin 500mg

azithromycin bronchitis azithromycin dosage for 10 year old can i take benzonatate with azithromycin

tylenol and cephalexin https://cephalexinuop.com/ cephalexin 500mg espanol

How do you know when your liver is healed?

how to dose stromectol https://stromectolverb.com/ ivermectin dog dosage

keflex and breastfeeding kellymom https://keflexrno.com/ keflex is five days enough for sinusitis

doxycycline pep doxycycline expired 5 years ago can doxycycline treat bv

prednisone morning or night can you drink wine with prednisone augmentin and prednisone

purchase azithromycin https://azithromycinikm.com/ can you take benzonatate with azithromycin

How long does it take for good bacteria to grow back after antibiotics?

https://stromectolist.com/ ivermectin cattle

cephalexin vs clindamycin cephalexin 500mg dosage for gonorrhea will cephalexin help a tooth infection

severe reaction augmentin is augmentin used to treat lyme augmentin lyme

Many people who are new to buying cryptocurrency or buying Bitcoin may ask, “How do I buy crypto?” The answer is surprisingly simple: find a Bitcoin ATM near you! If investors want to buy crypto using cash, then a Bitcoin ATM machine is one of the best ways to buy crypto in minutes. Bitso gives you access to buy and trade more than 48 cryptocurrencies, fast and simple. self.__wrap_b(«:R15cit6m:»,1) Bitcoin mining has been designed to become more optimized over time with specialized hardware consuming less energy, and the operating costs of mining should continue to be proportional to demand. When Bitcoin mining becomes too competitive and less profitable, some miners choose to stop their activities. Furthermore, all energy expended mining is eventually transformed into heat, and the most profitable miners will be those who have put this heat to good use. An optimally efficient mining network is one that isn’t actually consuming any extra energy. While this is an ideal, the economics of mining are such that miners individually strive toward it.

http://tbgood.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=28018

No, thanks to the Bitcoin protocol, your bitcoin cannot be copied. The word ‘crypto’ in ‘cryptocurrency’ comes from the word ‘cryptography’, a technique that allows for secure communication, meaning that it is impossible to counterfeit bitcoin, unlike fiat. In fact, Bitcoin solves the issue of double-spending, a loophole in traditional digital cash that allows a user to spend the same amount of funds twice. The Bitcoin price is $19,910.03, a change of -8.29% over the past 24 hours as of 7:29 a.m. The recent price action in Bitcoin left the tokens market capitalization at $384,518,186,204.08. So far this year, Bitcoin has a change of 20.63%. Bitcoin is classified as a Currency under CoinDesks Digital Asset Classification Standard (DACS). Forks are the points where software is copied and modified, resulting in two chains with a shared original chain. There are two types of forks–soft and hard forks. Soft forks are upgrades that still allow un-upgraded nodes to interact with upgraded nodes. Hard forks are upgrades that do not allow un-upgraded nodes to interact with upgraded ones. Bitcoin Cash is an example of a hard fork of Bitcoin.

can you drink on prednisone reddit prednisone and benadryl for allergic reaction prednisone to dexamethasone ratio

azithromycin 250 mg price walgreens azithromycin child dose azithromycin and sunlight

cephalexin dosage for strep throat https://cephalexinuop.com/ cephalexin vs amoxicillin for strep throat

is doxycycline good for tooth infection does doxycycline treat bv doxycycline hydrate

augmentin bij blaasontsteking augmentin xr pneumonia thuб»‘c augmentin 250mg tre em

Medicines information in the interest of patients. Generic Name. Actual what you covet to be versed almost medicine. Like news here.

Azithromycin 200mg http://zpak.net/ Azithromycin for throat infection

Poison word in favour of patients Best news to pills. Touch data here.

Azithromycin 250 mg vs z pack http://zpackmax.com/ Azithromycin 250 mg

prednisone diabetes what is a low dose of prednisone prednisone induced psychosis

Pills prescribing information. Label names. Realized about drugs. Read here.

Azithromycin buy https://zpak.net/ Azithromycin pills

Medicines information sheet. What side effects? All poop here medication. Read communication now.

Azithromycin allergic reaction https://zpackmax.com/ Azithromycin 250 mg tablets

should you take cephalexin with food https://cephalexinuop.com/ can you take cephalexin with ibuprofen

augmentin bid pediatrik Еџurup what is augmentin made up of augmentin substitute

prednisone and breastfeeding prednisone package insert prednisone dose for sinusitis

drug interactions ciprofloxacin drinking on ciprofloxacin safer alternative to ciprofloxacin

azithromycin powder for chlamydia how fast does azithromycin work for sinus infection mucinex and azithromycin

can cephalexin make you dizzy does cephalexin treat h pylori cephalexin odor

augmentin dosage uk augmentin 500 СЃРёСЂРѕРї urinary tract infection augmentin duo

Heart disease, particularly atherosclerosis (hardening of the arteries), can impede blood flow throughout the body, including to the penis.. Cialis http://cialisbanksy.com/ Cialis low prices list

Can erectile dysfunction be a side effect of urethral stricture repair surgery http://goldkamagra.com/ buy kamagra 100mg

dating free site: plentyoffish dating sites – online dating free

treatment of ed: ed medications – best treatment for ed

rx propecia buy propecia prices

drug information and news for professionals and consumers.

canadian valley pharmacy canadian pharmacy victoza

Some are medicines that help people when doctors prescribe.

https://propecia1st.science/# buying propecia without insurance

canadian pharmacy meds reviews canadian pharmacy near me

canadianpharmacymeds canadapharmacyonline

https://cheapestedpills.com/# generic ed drugs

amoxicillin discount amoxicillin 500mg price in canada – buy cheap amoxicillin

erectile dysfunction drug: erection pills viagra online – ed pills comparison

buy cheap mobic without prescription can you get generic mobic pills buying cheap mobic pills

https://propecia1st.science/# propecia buy

Long-Term Effects.

mobic no prescription: buying mobic for sale – cheap mobic no prescription

Commonly Used Drugs Charts.

legitimate canadian pharmacy online reddit canadian pharmacy

cost cheap propecia for sale generic propecia for sale

https://pharmacyreview.best/# online canadian pharmacy

vipps canadian pharmacy precription drugs from canada

cost of cheap propecia no prescription generic propecia without insurance

buy prescription drugs from canada cheap canadian neighbor pharmacy

amoxicillin 500mg without prescription: http://amoxicillins.com/# where can i buy amoxicillin without prec

Learn about the side effects, dosages, and interactions.

amoxicillin 500mg capsule cost amoxicillin 500mg cost – amoxicillin canada price

Get warning information here.

erectile dysfunction medicines: buy ed pills – male erection pills

canadian family pharmacy thecanadianpharmacy

order cheap propecia tablets get generic propecia pill

https://certifiedcanadapharm.store/# www canadianonlinepharmacy

mexico drug stores pharmacies: mexican online pharmacies prescription drugs – п»їbest mexican online pharmacies

http://certifiedcanadapharm.store/# canadian medications

safe canadian pharmacy: precription drugs from canada – canadian pharmacy india

http://mexpharmacy.sbs/# best online pharmacies in mexico

indianpharmacy com: pharmacy website india – indianpharmacy com

indian pharmacies safe: cheapest online pharmacy india – india online pharmacy

https://certifiedcanadapharm.store/# pharmacy canadian superstore

safe canadian pharmacies: cross border pharmacy canada – northern pharmacy canada

http://mexpharmacy.sbs/# mexico drug stores pharmacies

best online pharmacy india: india pharmacy – india online pharmacy

http://indiamedicine.world/# indian pharmacy paypal

cheapest online pharmacy india: buy medicines online in india – best india pharmacy

https://mexpharmacy.sbs/# mexican pharmaceuticals online

top 10 pharmacies in india: online shopping pharmacy india – top 10 online pharmacy in india

reputable mexican pharmacies online: mexico pharmacies prescription drugs – buying prescription drugs in mexico

http://certifiedcanadapharm.store/# cheap canadian pharmacy

What are the effects of chronic use of hallucinogenic drugs on erectile function order Cenforce online cheap?

buy prescription drugs from india: indian pharmacy – reputable indian online pharmacy

http://indiamedicine.world/# buy prescription drugs from india

http://certifiedcanadapharm.store/# canadian online drugs

canadian drugs pharmacy: canada drugs online – canadian pharmacy king reviews

canadian pharmacy checker: canadian pharmacy oxycodone – canadian medications

ivermectin 4 ivermectin 6 ivermectin australia

zithromax coupon: buy generic zithromax online – where to get zithromax

https://stromectolonline.pro/# ivermectin cream uk

https://azithromycin.men/# zithromax capsules australia

neurontin 204: generic gabapentin – generic neurontin 300 mg

How do you touch a man’s heart vidalista 80mg black?

https://stromectolonline.pro/# buy ivermectin nz

How can I help my husband with erectile dysfunction vidalista generic cialis?

ivermectin over the counter canada ivermectin buy ivermectin 4 tablets price

ivermectin buy online: ivermectin 50ml – ivermectin iv

https://azithromycin.men/# where can i buy zithromax capsules

https://gabapentin.pro/# neurontin tablets 300 mg

https://antibiotic.guru/# buy antibiotics over the counter

https://paxlovid.top/# paxlovid price

get antibiotics without seeing a doctor: Over the counter antibiotics pills – best online doctor for antibiotics

https://paxlovid.top/# paxlovid covid

http://lipitor.pro/# lipitor brand name price

https://misoprostol.guru/# cytotec pills buy online

http://misoprostol.guru/# п»їcytotec pills online

onlinecanadianpharmacy: canadian pharmacy online reviews – global pharmacy canada

prednisone and sinus infection prednisone for back pain prednisone weight gain

mexican pharmaceuticals online: mexican drugstore online – buying prescription drugs in mexico

mexico drug stores pharmacies: mexico drug stores pharmacies – pharmacies in mexico that ship to usa

viagra 100mg pills generic cheapest generic viagra australia viagra chewable

sildenafil pharmacy uk online sildenafil canada 35 viagra

What drinks help repair liver hydroxychloroquine sulfate 200 mg

reputable mexican pharmacies online: mexico pharmacies prescription drugs – best online pharmacies in mexico

canadian no prescription pharmacy cialis cialis nova scotia cialis commercial

http://interpharm.pro/# buy drugs online without prescription

canadian pharmacy en espaГ±ol – internationalpharmacy.icu They’re reshaping international pharmaceutical care.

http://onlineapotheke.tech/# online-apotheken

https://pharmacieenligne.icu/# п»їpharmacie en ligne

acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger Pharmacie en ligne sans ordonnance acheter medicament a l etranger sans ordonnance

Pharmacie en ligne France – Pharmacies en ligne certifiГ©es

https://edpharmacie.pro/# pharmacie ouverte 24/24

Acheter kamagra site fiable

http://itfarmacia.pro/# farmacia online miglior prezzo

Viagra sans ordonnance 24h

Excellent consultation with clear communication. mexican mail order pharmacies: pharmacies in mexico that ship to usa – mexican online pharmacies prescription drugs

Their worldwide outreach programs are commendable. canadian pharmacies that deliver to the us: reliable canadian online pharmacy – legitimate canadian online pharmacies

canada pharmacy online legit: online canadian pharmacy – canadian pharmacy com

best online pharmacy india: pharmacy website india – reputable indian online pharmacy

indian pharmacy online: п»їlegitimate online pharmacies india – indian pharmacy paypal

Read here. buy prescription drugs from india: best online pharmacy india – best india pharmacy

mexico pharmacy: mexican online pharmacies prescription drugs – mexico drug stores pharmacies

They stock quality medications from all over the world. mexico drug stores pharmacies: buying prescription drugs in mexico – mexican mail order pharmacies

india pharmacy: indian pharmacy paypal – top 10 pharmacies in india

They simplify global healthcare. mexico pharmacies prescription drugs: buying prescription drugs in mexico online – mexican drugstore online

They bridge the gap between countries with their service. http://edpillsotc.store/# new treatments for ed

doxycycline hyclate 100 mg capsules buy doxycycline online doxycycline 200 mg tablets

They have an extensive range of skincare products. https://edpillsotc.store/# best erectile dysfunction pills

drug information and news for professionals and consumers. doxycycline cap tab 100mg: buy doxycycline online uk – doxycycline price in india

https://edpillsotc.store/# male ed pills

Love their spacious and well-lit premises. https://edpillsotc.store/# best drug for ed

Their adherence to safety protocols is commendable. http://indianpharmacy.life/# indian pharmacy

Men with PE in older age may also benefit from sexual counseling, which can help them to address concerns related to sexual function and relationship quality. dapoxetine 60 mg vs 30 mg.

Another natural product for premature ejaculation is using herbal teas such as green tea and chamomile tea. what is priligy 60 mg (dapoxetine).

They make international medication sourcing effortless. http://mexicanpharmacy.site/# mexican rx online

canadian pharmacy no prescription canadian online pharmacy no prescription buying drugs from canada

Their global perspective enriches local patient care. https://indianpharmacy.life/# best india pharmacy

They offer great recommendations on vitamins. https://indianpharmacy.life/# indian pharmacies safe

mexican online pharmacies prescription drugs buy drugs at mexican pharmacy medication from mexico pharmacy

This pharmacy has a wonderful community feel. http://indianpharmacy.life/# india pharmacy mail order

medicine neurontin 300 mg: neurontin brand coupon – neurontin prescription coupon

Love their spacious and well-lit premises. http://gabapentin.world/# neurontin 300

neurontin 300 mg price in india: neurontin tablets 300mg – brand name neurontin

best canadian pharmacy online: canadian international pharmacy – trustworthy canadian pharmacy

Their commitment to international standards is evident. https://canadapharmacy.cheap/# canadian pharmacy checker

mexican pharmaceuticals online or mail order pharmacy mexico – medication from mexico pharmacy

medicine in mexico pharmacies or mail order pharmacy mexico – purple pharmacy mexico price list

mexico pharmacies prescription drugs – pharmacy in mexico – mexican rx online

mexican mail order pharmacies or mexican pharmacy – mexican mail order pharmacies

cheap canadian pharmacy: canadian pharmacy online 24 pro – buy prescription drugs from canada cheap

https://canadapharmacy24.pro/# safe reliable canadian pharmacy

Future healthcare professionals must possess a deep understanding of medication safety principles to ensure optimal patient outcomes https://filmfreeway.com/Ivermectin-UnravelingthePotentialofaProvenAntibiotic how much ivermectin to give a dog with mange.

https://indiapharmacy24.pro/# best online pharmacy india

legit canadian pharmacy online: canadian pharmacy online 24 pro – canadian pharmacy 24 com

http://indiapharmacy24.pro/# buy prescription drugs from india

top online pharmacy india: india pharmacy – top 10 online pharmacy in india

http://canadapharmacy24.pro/# canadian pharmacy 1 internet online drugstore

http://mobic.icu/# where to get generic mobic without insurance

cheap plavix antiplatelet drug: plavix best price – generic plavix

http://stromectol.icu/# buy minocycline 50mg online

stromectol brand: cost of ivermectin medicine – stromectol covid

valtrex tablets price: buy valtrex tablets – how much is valtrex

http://paxlovid.bid/# paxlovid generic

Cheap generic Viagra online Buy Viagra online cheap buy Viagra online

https://levitra.eus/# buy Levitra over the counter

http://viagra.eus/# Viagra generic over the counter

sildenafil oral jelly 100mg kamagra Kamagra 100mg sildenafil oral jelly 100mg kamagra

https://levitra.eus/# Cheap Levitra online

http://cialis.foundation/# Cialis 20mg price in USA

https://viagra.eus/# order viagra

Kamagra 100mg buy kamagra online usa Kamagra 100mg

https://viagra.eus/# Viagra without a doctor prescription Canada

Generic Cialis without a doctor prescription п»їcialis generic Buy Tadalafil 10mg

http://kamagra.icu/# buy Kamagra

https://kamagra.icu/# super kamagra

http://kamagra.icu/# sildenafil oral jelly 100mg kamagra

http://kamagra.icu/# Kamagra Oral Jelly

http://viagra.eus/# sildenafil online

sildenafil oral jelly 100mg kamagra Kamagra 100mg price buy Kamagra

https://kamagra.icu/# sildenafil oral jelly 100mg kamagra

http://kamagra.icu/# Kamagra 100mg

Cheap Cialis Cialis 20mg price Tadalafil Tablet

https://cialis.foundation/# cialis for sale

mexican rx online: best online pharmacies in mexico – mexico drug stores pharmacies mexicanpharmacy.company

online pharmacy canada: canadian drug – buying drugs from canada canadapharmacy.guru

http://indiapharmacy.pro/# indian pharmacy paypal indiapharmacy.pro

mail order pharmacy india: buy medicines online in india – india pharmacy mail order indiapharmacy.pro

top online pharmacy india: cheapest online pharmacy india – india pharmacy mail order indiapharmacy.pro

http://mexicanpharmacy.company/# mexican rx online mexicanpharmacy.company

http://canadapharmacy.guru/# pharmacy wholesalers canada canadapharmacy.guru

https://indiapharmacy.pro/# reputable indian online pharmacy indiapharmacy.pro

mexican rx online: п»їbest mexican online pharmacies – mexican pharmacy mexicanpharmacy.company

https://mexicanpharmacy.company/# mexican mail order pharmacies mexicanpharmacy.company

best india pharmacy: buy medicines online in india – pharmacy website india indiapharmacy.pro

buying from online mexican pharmacy: mexican online pharmacies prescription drugs – mexican drugstore online mexicanpharmacy.company

http://mexicanpharmacy.company/# mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

https://indiapharmacy.pro/# top 10 pharmacies in india indiapharmacy.pro

indian pharmacies safe: online shopping pharmacy india – best india pharmacy indiapharmacy.pro

https://indiapharmacy.pro/# Online medicine home delivery indiapharmacy.pro

best online pharmacy india: top online pharmacy india – п»їlegitimate online pharmacies india indiapharmacy.pro

mexican pharmaceuticals online: mexican pharmacy – mexico pharmacy mexicanpharmacy.company

http://indiapharmacy.pro/# reputable indian online pharmacy indiapharmacy.pro

best canadian pharmacy online: canada pharmacy reviews – canadian pharmacy no rx needed canadapharmacy.guru

canadian pharmacy online: canadian pharmacy near me – canadian pharmacy world reviews canadapharmacy.guru

canadian world pharmacy: onlinecanadianpharmacy 24 – canadian drug canadapharmacy.guru

https://canadapharmacy.guru/# buy canadian drugs canadapharmacy.guru

best online pharmacies in mexico: mexican online pharmacies prescription drugs – mexican rx online mexicanpharmacy.company

canada discount pharmacy: canadian drugs online – safe reliable canadian pharmacy canadapharmacy.guru

https://mexicanpharmacy.company/# pharmacies in mexico that ship to usa mexicanpharmacy.company

https://indiapharmacy.pro/# india online pharmacy indiapharmacy.pro

pharmacies in mexico that ship to usa: mexico drug stores pharmacies – mexican online pharmacies prescription drugs mexicanpharmacy.company

https://indiapharmacy.pro/# top 10 online pharmacy in india indiapharmacy.pro

order propecia without rx: propecia pills – cost of propecia without dr prescription

http://amoxil.world/# where to buy amoxicillin over the counter

amoxicillin 500mg capsules price: where can i buy amoxicillin over the counter uk – amoxicillin medicine over the counter

https://clomid.sbs/# where can i buy generic clomid pills

prednisone 20 mg tablets: prednisone 20mg capsule – buy prednisone 1 mg mexico

amoxicillin 500mg over the counter: amoxicillin 500 mg price – amoxicillin capsules 250mg

amoxicillin medicine: amoxicillin cost australia – amoxicillin 500 tablet

Абузоустойчивый VPS

Виртуальные серверы VPS/VDS: Путь к Успешному Бизнесу

В мире современных технологий и онлайн-бизнеса важно иметь надежную инфраструктуру для развития проектов и обеспечения безопасности данных. В этой статье мы рассмотрим, почему виртуальные серверы VPS/VDS, предлагаемые по стартовой цене всего 13 рублей, являются ключом к успеху в современном бизнесе

buy amoxicillin from canada: buy amoxicillin online with paypal – amoxicillin cephalexin

doxycycline prices: vibramycin 100 mg – generic for doxycycline

https://amoxil.world/# amoxicillin no prescription

https://doxycycline.sbs/# purchase doxycycline online

cheap propecia without dr prescription: cheap propecia online – generic propecia pills

doxycycline 500mg: doxycycline medication – generic doxycycline

buy propecia now: cost of generic propecia without dr prescription – order cheap propecia without a prescription

https://clomid.sbs/# can you buy cheap clomid without rx

indian pharmacy: indian pharmacy paypal – top 10 pharmacies in india

http://indiapharm.guru/# world pharmacy india

https://withoutprescription.guru/# mexican pharmacy without prescription

purple pharmacy mexico price list: mexico drug stores pharmacies – mexican pharmaceuticals online

http://edpills.icu/# best drug for ed

indianpharmacy com: best online pharmacy india – top 10 online pharmacy in india

http://canadapharm.top/# rate canadian pharmacies

http://edpills.icu/# best treatment for ed

cost of propecia online: buying propecia online – generic propecia without a prescription

https://withoutprescription.guru/# prescription drugs online without doctor

VPS SERVER

Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с

Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

https://medium.com/@GenevieveR274/вечный-vps-ubuntu-f1c88e901758

VPS SERVER

Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с

Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

mexican rx online: mexico pharmacies prescription drugs – buying from online mexican pharmacy

https://indiapharm.guru/# buy medicines online in india

buying prednisone on line: prednisone 1 tablet – order prednisone online canada

prescription without a doctor’s prescription: non prescription ed drugs – buy prescription drugs without doctor

sildenafil 96743 sildenafil over the counter sildenafil 100mg uk cheapest

win79

win79

tadalafil soft gel: tadalafil 5mg canada – canadian pharmacy tadalafil 20mg

http://tadalafil.trade/# generic tadalafil from india

http://edpills.monster/# erection pills viagra online

Students should learn to assess medication appropriateness based on individual patient characteristics buy Cenforce pills.

generic sildenafil canada: 30 mg sildenafil buy online – buy sildenafil online nz

https://edpills.monster/# the best ed pill

Kamagra 100mg: buy Kamagra – Kamagra 100mg

erection pills online best erection pills ed drug prices

https://medium.com/@BraedonRus32798/бесплатный-vds-с-выделенным-сервером-на-ubuntu-linux-с-высокоскоростным-интернетом-4f4bf90044c1

VPS SERVER

Высокоскоростной доступ в Интернет: до 1000 Мбит/с

Скорость подключения к Интернету — еще один важный фактор для успеха вашего проекта. Наши VPS/VDS-серверы, адаптированные как под Windows, так и под Linux, обеспечивают доступ в Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с, что гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

buy Levitra over the counter: Cheap Levitra online – Levitra 20 mg for sale

https://edpills.monster/# impotence pills

https://sildenafil.win/# sildenafil soft gel capsule

п»їLevitra price Vardenafil online prescription Levitra 10 mg best price

buy kamagra online usa: super kamagra – super kamagra

sildenafil 100 mg uk: sildenafil 100mg australia – buy sildenafil 20 mg online

http://kamagra.team/# Kamagra tablets

buy generic tadalafil 20mg tadalafil tablets 10 mg online buy cheap tadalafil online

п»їLevitra price: Generic Levitra 20mg – Levitra online USA fast

http://azithromycin.bar/# buy cheap generic zithromax

canadian pharmacy amoxicillin: purchase amoxicillin online – generic for amoxicillin

amoxicillin buy online canada: amoxil for sale – amoxicillin 500mg capsules price

http://ciprofloxacin.men/# cipro

lisinopril 5mg buy Over the counter lisinopril generic zestoretic

zithromax 500mg price in india: buy zithromax canada – zithromax order online uk

prinivil drug cost: Over the counter lisinopril – lisinopril 20 mg tablet price

https://azithromycin.bar/# zithromax capsules price

amoxicillin 500mg purchase amoxicillin online amoxicillin generic

lisinopril 10 mg brand name in india: prescription for lisinopril – lisinopril 20 mg generic

https://amoxicillin.best/# amoxicillin cephalexin

doxycycline tablets over the counter: buy doxycycline over the counter – price of doxycycline

zithromax online: zithromax z-pak – buy zithromax online with mastercard

https://lisinopril.auction/# online lisinopril

can you buy doxycycline over the counter in india Buy doxycycline for chlamydia doxycycline online paypal

lisinopril 5 mg price in india: buy lisinopril online – lisinopril generic drug

http://doxycycline.forum/# doxycycline 100 mg pill

most trusted online pharmacy: buy prescription drugs online – canadian mail order pharmacy

http://mexicopharmacy.store/# mexico drug stores pharmacies

canada rx pharmacy international online pharmacy online canadian drugstore

buying prescription drugs in mexico online: mexico pharmacy – reputable mexican pharmacies online

reputable indian pharmacies: online pharmacy india – best online pharmacy india

http://canadiandrugs.store/# trusted canadian pharmacy

buying drugs from canada: accredited canadian pharmacy – canadian pharmacy

overseas no rx drugs online: cheap drugs online – legitimate online pharmacies

online pharmacy reviews buy prescription drugs online without doctor canadian pharcharmy online viagra

https://buydrugsonline.top/# canadian prescriptions online

canadian drug prices: certified canadian pharmacy – canadian pharmacy

ventolin 100mcg online: Ventolin inhaler best price – can i buy ventolin online mexico

https://wellbutrin.rest/# generic for wellbutrin

https://gabapentin.life/# neurontin capsules 300mg

can you buy wellbutrin over the counter: Buy Wellbutrin XL 300 mg online – wellbutrin xl 300 mg generic

http://paxlovid.club/# buy paxlovid online

buy ventolin: buy Ventolin inhaler – ventolin medicine

https://wellbutrin.rest/# wellbutrin medication

cost generic clomid pill: Buy Clomid Shipped From Canada – where can i buy generic clomid

https://wellbutrin.rest/# wellbutrin online order

https://claritin.icu/# canada to usa ventolin

150 wellbutrin tablets: buy wellbutrin – wellbutrin 450 xl

http://claritin.icu/# ventolin without a prescription

https://sildenafilit.bid/# viagra originale in 24 ore contrassegno

farmacia online miglior prezzo dove acquistare cialis online sicuro farmacia online migliore

п»їfarmacia online migliore: kamagra – farmaci senza ricetta elenco

http://farmaciait.pro/# farmacia online senza ricetta

cialis farmacia senza ricetta: sildenafil prezzo – viagra subito

http://farmaciait.pro/# acquisto farmaci con ricetta

comprare farmaci online all’estero: farmacia online piu conveniente – farmacia online migliore

acquisto farmaci con ricetta avanafil prezzo in farmacia farmacie on line spedizione gratuita

https://farmaciait.pro/# farmacia online

https://b52.name

farmacia online piГ№ conveniente: avanafil spedra – migliori farmacie online 2023

alternativa al viagra senza ricetta in farmacia viagra senza ricetta viagra ordine telefonico

https://avanafilit.icu/# farmacia online piГ№ conveniente

sildenafilo 100mg precio espaГ±a: comprar viagra en espaГ±a amazon – viagra 100 mg precio en farmacias

farmacia online internacional Levitra 20 mg precio farmacias online seguras en espaГ±a

https://kamagraes.site/# farmacia online internacional

farmacia online 24 horas: Levitra precio – farmacia online internacional

farmacias online seguras en espaГ±a farmacia 24 horas farmacia online madrid

http://kamagraes.site/# farmacia online barata

farmacia barata: kamagra – farmacia online 24 horas

Where can I find OTC options for enthesitis-related arthritis relief?

farmacias baratas online envГo gratis Levitra precio farmacia online envГo gratis

farmacias online baratas: Levitra precio – farmacia online 24 horas

What role do generic medicines play in reducing healthcare costs for mental health conditions?

http://farmacia.best/# farmacia online internacional

farmacias online seguras: vardenafilo – п»їfarmacia online

farmacia online internacional: Levitra precio – п»їfarmacia online

https://tadalafilo.pro/# farmacia barata

se puede comprar sildenafil sin receta: viagra para mujeres – sildenafilo 100mg sin receta

http://vardenafilo.icu/# farmacias baratas online envГo gratis

farmacia online barata: comprar kamagra en espana – farmacias online seguras

https://sildenafilo.store/# se puede comprar sildenafil sin receta

farmacias online seguras en espaГ±a: comprar cialis online seguro opiniones – farmacia online envГo gratis

п»їpharmacie en ligne: Levitra acheter – acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger

farmacia online internacional: kamagra jelly – farmacias baratas online envГo gratis

pharmacie ouverte 24/24 cialis Pharmacie en ligne livraison rapide

Viagra 100mg prix: Viagra sans ordonnance 24h – SildГ©nafil Teva 100 mg acheter

pharmacie ouverte 24/24 cialis Pharmacie en ligne livraison 24h

farmacias online seguras: Levitra precio – farmacia barata

Can antibiotics prevent recurrent urinary tract infections pastilla plaquenil 200?

Pharmacie en ligne sans ordonnance Pharmacie en ligne France Pharmacie en ligne pas cher

farmacias online seguras en espaГ±a: farmacia online envio gratis murcia – farmacia online envГo gratis

Pharmacie en ligne livraison 24h: kamagra oral jelly – pharmacie ouverte 24/24

Can antibiotics prevent infection in farmers side effects of ivermectin?

acheter mГ©dicaments Г l’Г©tranger Levitra acheter п»їpharmacie en ligne

farmacia online madrid: kamagra 100mg – п»їfarmacia online

Viagra sans ordonnance pharmacie France: Viagra sans ordonnance 24h – Viagra sans ordonnance livraison 24h

http://kamagrakaufen.top/# internet apotheke

п»їonline apotheke online apotheke deutschland gГјnstige online apotheke

https://kamagrakaufen.top/# versandapotheke deutschland

п»їonline apotheke online apotheke rezeptfrei online apotheke gГјnstig

dapoxetine 30 mg

http://cialiskaufen.pro/# gГјnstige online apotheke

online apotheke deutschland cialis rezeptfreie kaufen online-apotheken

http://potenzmittel.men/# online-apotheken

http://kamagrakaufen.top/# online apotheke versandkostenfrei

versandapotheke deutschland: potenzmittel ohne rezept – internet apotheke

Wo kann man Viagra kaufen rezeptfrei viagra kaufen Sildenafil Preis

https://apotheke.company/# versandapotheke

http://potenzmittel.men/# gГјnstige online apotheke

online apotheke gГјnstig Online Apotheke Deutschland versandapotheke versandkostenfrei

http://potenzmittel.men/# versandapotheke

Potenzmittel Generika online kaufen: viagra kaufen ohne rezept legal – Billig Viagra bestellen ohne Rezept

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexico drug stores pharmacies

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexico pharmacies prescription drugs

buying prescription drugs in mexico online best online pharmacies in mexico п»їbest mexican online pharmacies

https://mexicanpharmacy.cheap/# best online pharmacies in mexico

http://mexicanpharmacy.cheap/# п»їbest mexican online pharmacies

Виртуальные VPS серверы Windows

Абузоустойчивый серверы, идеально подходит для работы програмным обеспечением как XRumer так и GSA

Стабильная работа без сбоев, высокая поточность несравнима с провайдерами в квартире или офисе, где есть ограничение.

Высокоскоростной Интернет: До 1000 Мбит/с

Скорость интернет-соединения – еще один важный параметр для успешной работы вашего проекта. Наши VPS/VDS серверы, поддерживающие Windows и Linux, обеспечивают доступ к интернету со скоростью до 1000 Мбит/с, обеспечивая быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений.

http://mexicanpharmacy.cheap/# mexico drug stores pharmacies

https://mexicanpharmacy.cheap/# mexican online pharmacies prescription drugs

purple pharmacy mexico price list medication from mexico pharmacy mexican border pharmacies shipping to usa

purple pharmacy mexico price list purple pharmacy mexico price list buying prescription drugs in mexico online

personal issue college essay https://hectorvadzw.bloggerswise.com/29378722/examine-this-report-on-buy-essays-online-d-sd essay about load shedding in nepal

buy prescription drugs from india online shopping pharmacy india cheapest online pharmacy india indiapharmacy.guru

cures for ed ed meds online – ed meds online edpills.tech

pharmacy wholesalers canada canadian pharmacy cheap best rated canadian pharmacy canadiandrugs.tech

オンラインカジノ

オンラインカジノとオンラインギャンブルの現代的展開

オンラインカジノの世界は、技術の進歩と共に急速に進化しています。これらのプラットフォームは、従来の実際のカジノの体験をデジタル空間に移し、プレイヤーに新しい形式の娯楽を提供しています。オンラインカジノは、スロットマシン、ポーカー、ブラックジャック、ルーレットなど、さまざまなゲームを提供しており、実際のカジノの興奮を維持しながら、アクセスの容易さと利便性を提供します。

一方で、オンラインギャンブルは、より広範な概念であり、スポーツベッティング、宝くじ、バーチャルスポーツ、そしてオンラインカジノゲームまでを含んでいます。インターネットとモバイルテクノロジーの普及により、オンラインギャンブルは世界中で大きな人気を博しています。オンラインプラットフォームは、伝統的な賭博施設に比べて、より多様なゲーム選択、便利なアクセス、そしてしばしば魅力的なボーナスやプロモーションを提供しています。

安全性と規制

オンラインカジノとオンラインギャンブルの世界では、安全性と規制が非常に重要です。多くの国々では、オンラインギャンブルを規制する法律があり、安全なプレイ環境を確保するためのライセンスシステムを設けています。これにより、不正行為や詐欺からプレイヤーを守るとともに、責任ある賭博の促進が図られています。

技術の進歩

最新のテクノロジーは、オンラインカジノとオンラインギャンブルの体験を一層豊かにしています。例えば、仮想現実(VR)技術の使用は、プレイヤーに没入型のギャンブル体験を提供し、実際のカジノにいるかのような感覚を生み出しています。また、ブロックチェーン技術の導入は、より透明で安全な取引を可能にし、プレイヤーの信頼を高めています。

未来への展望

オンラインカジノとオンラインギャンブルは、今後も技術の進歩とともに進化し続けるでしょう。人工知能(AI)の更なる統合、モバイル技術の発展、さらには新しいゲームの創造により、この分野は引き続き成長し、世界中のプレイヤーに新しい娯楽の形を提供し続けることでしょう。

この記事では、オンラインカジノとオンラインギャンブルの現状、安全性、技術の影響、そして将来の展望に焦点を当てています。この分野は、技術革新によって絶えず変化し続ける魅力的な領域です。

tai hit club

Tải Hit Club iOS

Tải Hit Club iOSHIT CLUBHit Club đã sáng tạo ra một giao diện game đẹp mắt và hoàn thiện, lấy cảm hứng từ các cổng casino trực tuyến chất lượng từ cổ điển đến hiện đại. Game mang lại sự cân bằng và sự kết hợp hài hòa giữa phong cách sống động của sòng bạc Las Vegas và phong cách chân thực. Tất cả các trò chơi đều được bố trí tinh tế và hấp dẫn với cách bố trí game khoa học và logic giúp cho người chơi có được trải nghiệm chơi game tốt nhất.

Hit Club – Cổng Game Đổi Thưởng

Trên trang chủ của Hit Club, người chơi dễ dàng tìm thấy các game bài, tính năng hỗ trợ và các thao tác để rút/nạp tiền cùng với cổng trò chuyện trực tiếp để được tư vấn. Giao diện game mang lại cho người chơi cảm giác chân thật và thoải mái nhất, giúp người chơi không bị mỏi mắt khi chơi trong thời gian dài.

Hướng Dẫn Tải Game Hit Club

Bạn có thể trải nghiệm Hit Club với 2 phiên bản: Hit Club APK cho thiết bị Android và Hit Club iOS cho thiết bị như iPhone, iPad.

Tải ứng dụng game:

Click nút tải ứng dụng game ở trên (phiên bản APK/Android hoặc iOS tùy theo thiết bị của bạn).

Chờ cho quá trình tải xuống hoàn tất.

Cài đặt ứng dụng:

Khi quá trình tải xuống hoàn tất, mở tệp APK hoặc iOS và cài đặt ứng dụng trên thiết bị của bạn.

Bắt đầu trải nghiệm:

Mở ứng dụng và bắt đầu trải nghiệm Hit Club.

Với Hit Club, bạn sẽ khám phá thế giới game đỉnh cao với giao diện đẹp mắt và trải nghiệm chơi game tuyệt vời. Hãy tải ngay để tham gia vào cuộc phiêu lưu casino độc đáo và đầy hứng khởi!

cheapest ed pills buy ed pills – erectile dysfunction medicines edpills.tech

natural ed medications gnc ed pills ed medications edpills.tech

what is the best ed pill ed medications list – ed pills gnc edpills.tech

best drug for ed cheap erectile dysfunction pill – best ed pills online edpills.tech

http://mexicanpharmacy.company/# buying from online mexican pharmacy mexicanpharmacy.company

canadian pharmacy mall best rated canadian pharmacy canadian pharmacy uk delivery canadiandrugs.tech

erection pills viagra online how to cure ed – cheapest ed pills online edpills.tech

オンラインカジノとオンラインギャンブルの現代的展開

オンラインカジノの世界は、技術の進歩と共に急速に進化しています。これらのプラットフォームは、従来の実際のカジノの体験をデジタル空間に移し、プレイヤーに新しい形式の娯楽を提供しています。オンラインカジノは、スロットマシン、ポーカー、ブラックジャック、ルーレットなど、さまざまなゲームを提供しており、実際のカジノの興奮を維持しながら、アクセスの容易さと利便性を提供します。

一方で、オンラインギャンブルは、より広範な概念であり、スポーツベッティング、宝くじ、バーチャルスポーツ、そしてオンラインカジノゲームまでを含んでいます。インターネットとモバイルテクノロジーの普及により、オンラインギャンブルは世界中で大きな人気を博しています。オンラインプラットフォームは、伝統的な賭博施設に比べて、より多様なゲーム選択、便利なアクセス、そしてしばしば魅力的なボーナスやプロモーションを提供しています。

安全性と規制

オンラインカジノとオンラインギャンブルの世界では、安全性と規制が非常に重要です。多くの国々では、オンラインギャンブルを規制する法律があり、安全なプレイ環境を確保するためのライセンスシステムを設けています。これにより、不正行為や詐欺からプレイヤーを守るとともに、責任ある賭博の促進が図られています。

技術の進歩

最新のテクノロジーは、オンラインカジノとオンラインギャンブルの体験を一層豊かにしています。例えば、仮想現実(VR)技術の使用は、プレイヤーに没入型のギャンブル体験を提供し、実際のカジノにいるかのような感覚を生み出しています。また、ブロックチェーン技術の導入は、より透明で安全な取引を可能にし、プレイヤーの信頼を高めています。

未来への展望

オンラインカジノとオンラインギャンブルは、今後も技術の進歩とともに進化し続けるでしょう。人工知能(AI)の更なる統合、モバイル技術の発展、さらには新しいゲームの創造により、この分野は引き続き成長し、世界中のプレイヤーに新しい娯楽の形を提供し続けることでしょう。

この記事では、オンラインカジノとオンラインギャンブルの現状、安全性、技術の影響、そして将来の展望に焦点を当てています。この分野は、技術革新によって絶えず変化し続ける魅力的な領域です。

Посоветуйте VPS

Абузоустойчивый сервер для работы с Хрумером, GSA и всевозможными скриптами!

Есть дополнительная системах скидок, читайте описание в разделе оплата

Высокоскоростной Интернет: До 1000 Мбит/с

Скорость Интернет-соединения – еще один ключевой фактор для успешной работы вашего проекта. Наши VPS/VDS серверы, поддерживающие Windows и Linux, обеспечивают доступ к интернету со скоростью до 1000 Мбит/с, гарантируя быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

Воспользуйтесь нашим предложением VPS/VDS серверов и обеспечьте стабильность и производительность вашего проекта. Посоветуйте VPS – ваш путь к успешному онлайн-присутствию!

online shopping pharmacy india cheapest online pharmacy india – best india pharmacy indiapharmacy.guru

cheapest online pharmacy india buy medicines online in india Online medicine order indiapharmacy.guru

Дедик сервер

Абузоустойчивый сервер для работы с Хрумером, GSA и всевозможными скриптами!

Есть дополнительная системах скидок, читайте описание в разделе оплата

Виртуальные сервера (VPS/VDS) и Дедик Сервер: Оптимальное Решение для Вашего Проекта

В мире современных вычислений виртуальные сервера (VPS/VDS) и дедик сервера становятся ключевыми элементами успешного бизнеса и онлайн-проектов. Выбор оптимальной операционной системы и типа сервера являются решающими шагами в создании надежной и эффективной инфраструктуры. Наши VPS/VDS серверы Windows и Linux, доступные от 13 рублей, а также дедик серверы, предлагают целый ряд преимуществ, делая их неотъемлемыми инструментами для развития вашего проекта.

india pharmacy reputable indian pharmacies – indian pharmacy online indiapharmacy.guru

Дедикатед Серверы

Абузоустойчивые сервера в Амстердаме, они позволят работать с сайтами которые не открываются в РФ, работая Хрумером и GSA пробив намного выше.

Виртуальные сервера (VPS/VDS) и Дедик Сервер: Оптимальное Решение для Вашего Проекта

В мире современных вычислений виртуальные сервера (VPS/VDS) и дедик сервера становятся ключевыми элементами успешного бизнеса и онлайн-проектов. Выбор оптимальной операционной системы и типа сервера являются решающими шагами в создании надежной и эффективной инфраструктуры. Наши VPS/VDS серверы Windows и Linux, доступные от 13 рублей, а также дедик серверы, предлагают целый ряд преимуществ, делая их неотъемлемыми инструментами для развития вашего проекта.

Высокоскоростной Интернет: До 1000 Мбит/с

canadian pharmacy world canadian pharmacy world – legal to buy prescription drugs from canada canadiandrugs.tech

best online pharmacy india online shopping pharmacy india buy medicines online in india indiapharmacy.guru

best india pharmacy reputable indian online pharmacy top online pharmacy india indiapharmacy.guru

https://indiapharmacy.pro/# top 10 pharmacies in india indiapharmacy.pro

canada pharmacy reviews safe canadian pharmacy – canadian pharmacy meds canadiandrugs.tech

buy cipro online without prescription ciprofloxacin ciprofloxacin

Абузоустойчивый сервер для работы с Хрумером, GSA и всевозможными скриптами!

Есть дополнительная системах скидок, читайте описание в разделе оплата

Высокоскоростной Интернет: До 1000 Мбит/с

Скорость интернет-соединения играет решающую роль в успешной работе вашего проекта. Наши VPS/VDS серверы, поддерживающие Windows и Linux, обеспечивают доступ к интернету со скоростью до 1000 Мбит/с. Это гарантирует быструю загрузку веб-страниц и высокую производительность онлайн-приложений на обеих операционных системах.

Итак, при выборе виртуального выделенного сервера VPS, обеспечьте своему проекту надежность, высокую производительность и защиту от DDoS. Получите доступ к качественной инфраструктуре с поддержкой Windows и Linux уже от 13 рублей

http://ciprofloxacin.life/# ciprofloxacin 500 mg tablet price

where can i get amoxicillin can i buy amoxicillin over the counter in australia amoxicillin from canada

http://paxlovid.win/# paxlovid pharmacy

brand prednisone generic prednisone for sale prednisone tablets india

https://amoxil.icu/# amoxicillin order online no prescription

http://prednisone.bid/# prednisone 40 mg tablet

Paxlovid buy online paxlovid covid Paxlovid buy online

Аренда мощного дедика (VPS): Абузоустойчивость, Эффективность, Надежность и Защита от DDoS от 13 рублей

В современном мире онлайн-проекты нуждаются в надежных и производительных серверах для бесперебойной работы. И здесь на помощь приходят мощные дедики, которые обеспечивают и высокую производительность, и защищенность от атак DDoS. Компания “Название” предлагает VPS/VDS серверы, работающие как на Windows, так и на Linux, с доступом к накопителям SSD eMLC — это значительно улучшает работу и надежность сервера.

cost of clomid prices how to buy clomid online get generic clomid tablets

https://clomid.site/# cost of clomid now

http://paxlovid.win/# paxlovid price

how to get cheap clomid order generic clomid tablets can i get clomid pills

https://prednisone.bid/# 400 mg prednisone

buy amoxicillin online with paypal amoxicillin generic brand purchase amoxicillin 500 mg

amoxicillin over counter amoxicillin buy canada amoxicillin order online

http://clomid.site/# get generic clomid now

Абузоустойчивый сервер для работы с Хрумером, GSA и всевозможными скриптами!

Есть дополнительная системах скидок, читайте описание в разделе оплата

Виртуальные сервера (VPS/VDS) и Дедик Сервер: Оптимальное Решение для Вашего Проекта

В мире современных вычислений виртуальные сервера (VPS/VDS) и дедик сервера становятся ключевыми элементами успешного бизнеса и онлайн-проектов. Выбор оптимальной операционной системы и типа сервера являются решающими шагами в создании надежной и эффективной инфраструктуры. Наши VPS/VDS серверы Windows и Linux, доступные от 13 рублей, а также дедик серверы, предлагают целый ряд преимуществ, делая их неотъемлемыми инструментами для развития вашего проекта.

order clomid: clomid buy – where can i get generic clomid

посоветуйте vps

осоветуйте vps

Абузоустойчивый сервер для работы с Хрумером и GSA и различными скриптами!

Есть дополнительная системах скидок, читайте описание в разделе оплата

Виртуальные сервера VPS/VDS и Дедик Сервер: Оптимальное Решение для Вашего Проекта

В мире современных вычислений виртуальные сервера VPS/VDS и дедик сервера становятся ключевыми элементами успешного бизнеса и онлайн-проектов. Выбор оптимальной операционной системы и типа сервера являются решающими шагами в создании надежной и эффективной инфраструктуры. Наши VPS/VDS серверы Windows и Linux, доступные от 13 рублей, а также дедик серверы, предлагают целый ряд преимуществ, делая их неотъемлемыми инструментами для развития вашего проекта.

1250 mg prednisone: where can i buy prednisone without prescription – compare prednisone prices

https://amoxil.icu/# over the counter amoxicillin canada

民調

2024總統大選民調

民意調查是什麼?民調什麼意思?

民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。

以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。

問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。

數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。

多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。

限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。

影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。

透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。

民調是怎麼調查的?

民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

以下是進行民調調查的基本步驟:

定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?

設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。

選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。

收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。

數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。

報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。

解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。

民調調查的質量和可信度很大程度上取決於其設計和實施的方法。若是由專業和無偏見的組織進行,且使用科學的方法,那麼民調結果往往較為可靠。但即使是最高質量的民調也會有一定的誤差,因此解讀時應保持批判性思考。

為什麼要做民調?

民調提供了一種系統性的方式來了解大眾的意見、態度和信念。進行民調的原因多種多樣,以下是一些主要的動機:

政策制定和評估:政府和政策制定者進行民調,以了解公眾對某一議題或政策的看法。這有助於制定或調整政策,以反映大眾的需求和意見。

選舉和政治活動:政黨和候選人通常使用民調來評估自己在選舉中的地位,了解哪些議題對選民最重要,以及如何調整策略以吸引更多支持。

市場研究:企業和組織進行民調以了解消費者對產品、服務或品牌的態度,從而制定或調整市場策略。

社會科學研究:學者和研究者使用民調來了解人們的社會、文化和心理特征,以及其與行為的關係。

公眾與媒體的期望:民調提供了一種方式,使公眾、政府和企業得以了解社會的整體趨勢和態度。媒體也經常報導民調結果,提供公眾對當前議題的見解。

提供反饋和評估:無論是企業還是政府,都可以透過民調了解其表現、服務或政策的效果,並根據反饋進行改進。

預測和趨勢分析:民調可以幫助預測某些趨勢或行為的未來發展,如選舉結果、市場需求等。

教育和提高公眾意識:通過進行和公布民調,可以促使公眾對某一議題或問題有更深入的了解和討論。

民調可信嗎?

民意調查的結果數據隨處可見,尤其是政治性民調結果幾乎可說是天天在新聞上放送,對總統的滿意度下降了多少百分比,然而大家又信多少?

在景美市場的訪問中,我們了解到民眾對民調有一些普遍的觀點。大多數受訪者表示,他們對民調的可信度存有疑慮,主要原因是他們擔心政府可能會在調查中進行操控,以符合特定政治目標。

受訪者還提到,民意調查的結果通常不會對他們的投票意願產生影響。換句話說,他們的選擇通常受到更多因素的影響,例如候選人的政策立場和政府做事的認真與否,而不是單純依賴民調結果。

從訪問中我們可以得出的結論是,大多數民眾對民調持謹慎態度,並認為它們對他們的投票決策影響有限。

民意調查是什麼?民調什麼意思?

民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。

以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。

問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。

數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。

多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。

限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。

影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。

透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。

民調是怎麼調查的?

民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

以下是進行民調調查的基本步驟:

定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?

設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。

選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。

收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。

數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。

報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。

解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。

民調調查的質量和可信度很大程度上取決於其設計和實施的方法。若是由專業和無偏見的組織進行,且使用科學的方法,那麼民調結果往往較為可靠。但即使是最高質量的民調也會有一定的誤差,因此解讀時應保持批判性思考。

為什麼要做民調?

民調提供了一種系統性的方式來了解大眾的意見、態度和信念。進行民調的原因多種多樣,以下是一些主要的動機:

政策制定和評估:政府和政策制定者進行民調,以了解公眾對某一議題或政策的看法。這有助於制定或調整政策,以反映大眾的需求和意見。

選舉和政治活動:政黨和候選人通常使用民調來評估自己在選舉中的地位,了解哪些議題對選民最重要,以及如何調整策略以吸引更多支持。

市場研究:企業和組織進行民調以了解消費者對產品、服務或品牌的態度,從而制定或調整市場策略。

社會科學研究:學者和研究者使用民調來了解人們的社會、文化和心理特征,以及其與行為的關係。

公眾與媒體的期望:民調提供了一種方式,使公眾、政府和企業得以了解社會的整體趨勢和態度。媒體也經常報導民調結果,提供公眾對當前議題的見解。

提供反饋和評估:無論是企業還是政府,都可以透過民調了解其表現、服務或政策的效果,並根據反饋進行改進。

預測和趨勢分析:民調可以幫助預測某些趨勢或行為的未來發展,如選舉結果、市場需求等。

教育和提高公眾意識:通過進行和公布民調,可以促使公眾對某一議題或問題有更深入的了解和討論。

民調可信嗎?

民意調查的結果數據隨處可見,尤其是政治性民調結果幾乎可說是天天在新聞上放送,對總統的滿意度下降了多少百分比,然而大家又信多少?

在景美市場的訪問中,我們了解到民眾對民調有一些普遍的觀點。大多數受訪者表示,他們對民調的可信度存有疑慮,主要原因是他們擔心政府可能會在調查中進行操控,以符合特定政治目標。

受訪者還提到,民意調查的結果通常不會對他們的投票意願產生影響。換句話說,他們的選擇通常受到更多因素的影響,例如候選人的政策立場和政府做事的認真與否,而不是單純依賴民調結果。

從訪問中我們可以得出的結論是,大多數民眾對民調持謹慎態度,並認為它們對他們的投票決策影響有限。

最新民調

民意調查是什麼?民調什麼意思?

民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。

以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。

問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。

數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。

多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。

限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。

影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。

透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。

民調是怎麼調查的?

民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

以下是進行民調調查的基本步驟:

定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?

設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。

選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。

收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。

數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。

報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。

解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。

民調調查的質量和可信度很大程度上取決於其設計和實施的方法。若是由專業和無偏見的組織進行,且使用科學的方法,那麼民調結果往往較為可靠。但即使是最高質量的民調也會有一定的誤差,因此解讀時應保持批判性思考。

為什麼要做民調?

民調提供了一種系統性的方式來了解大眾的意見、態度和信念。進行民調的原因多種多樣,以下是一些主要的動機:

政策制定和評估:政府和政策制定者進行民調,以了解公眾對某一議題或政策的看法。這有助於制定或調整政策,以反映大眾的需求和意見。

選舉和政治活動:政黨和候選人通常使用民調來評估自己在選舉中的地位,了解哪些議題對選民最重要,以及如何調整策略以吸引更多支持。

市場研究:企業和組織進行民調以了解消費者對產品、服務或品牌的態度,從而制定或調整市場策略。

社會科學研究:學者和研究者使用民調來了解人們的社會、文化和心理特征,以及其與行為的關係。

公眾與媒體的期望:民調提供了一種方式,使公眾、政府和企業得以了解社會的整體趨勢和態度。媒體也經常報導民調結果,提供公眾對當前議題的見解。

提供反饋和評估:無論是企業還是政府,都可以透過民調了解其表現、服務或政策的效果,並根據反饋進行改進。

預測和趨勢分析:民調可以幫助預測某些趨勢或行為的未來發展,如選舉結果、市場需求等。

教育和提高公眾意識:通過進行和公布民調,可以促使公眾對某一議題或問題有更深入的了解和討論。

民調可信嗎?

民意調查的結果數據隨處可見,尤其是政治性民調結果幾乎可說是天天在新聞上放送,對總統的滿意度下降了多少百分比,然而大家又信多少?

在景美市場的訪問中,我們了解到民眾對民調有一些普遍的觀點。大多數受訪者表示,他們對民調的可信度存有疑慮,主要原因是他們擔心政府可能會在調查中進行操控,以符合特定政治目標。

受訪者還提到,民意調查的結果通常不會對他們的投票意願產生影響。換句話說,他們的選擇通常受到更多因素的影響,例如候選人的政策立場和政府做事的認真與否,而不是單純依賴民調結果。

從訪問中我們可以得出的結論是,大多數民眾對民調持謹慎態度,並認為它們對他們的投票決策影響有限。

2024總統大選民調

民意調查是什麼?民調什麼意思?

民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。

以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。

問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。

數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。

多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。

限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。

影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。

透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。

民調是怎麼調查的?

民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

以下是進行民調調查的基本步驟:

定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?

設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。

選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。

收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。

數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。

報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。

解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。

民調調查的質量和可信度很大程度上取決於其設計和實施的方法。若是由專業和無偏見的組織進行,且使用科學的方法,那麼民調結果往往較為可靠。但即使是最高質量的民調也會有一定的誤差,因此解讀時應保持批判性思考。

為什麼要做民調?

民調提供了一種系統性的方式來了解大眾的意見、態度和信念。進行民調的原因多種多樣,以下是一些主要的動機:

政策制定和評估:政府和政策制定者進行民調,以了解公眾對某一議題或政策的看法。這有助於制定或調整政策,以反映大眾的需求和意見。

選舉和政治活動:政黨和候選人通常使用民調來評估自己在選舉中的地位,了解哪些議題對選民最重要,以及如何調整策略以吸引更多支持。

市場研究:企業和組織進行民調以了解消費者對產品、服務或品牌的態度,從而制定或調整市場策略。

社會科學研究:學者和研究者使用民調來了解人們的社會、文化和心理特征,以及其與行為的關係。

公眾與媒體的期望:民調提供了一種方式,使公眾、政府和企業得以了解社會的整體趨勢和態度。媒體也經常報導民調結果,提供公眾對當前議題的見解。

提供反饋和評估:無論是企業還是政府,都可以透過民調了解其表現、服務或政策的效果,並根據反饋進行改進。

預測和趨勢分析:民調可以幫助預測某些趨勢或行為的未來發展,如選舉結果、市場需求等。

教育和提高公眾意識:通過進行和公布民調,可以促使公眾對某一議題或問題有更深入的了解和討論。

民調可信嗎?

民意調查的結果數據隨處可見,尤其是政治性民調結果幾乎可說是天天在新聞上放送,對總統的滿意度下降了多少百分比,然而大家又信多少?

在景美市場的訪問中,我們了解到民眾對民調有一些普遍的觀點。大多數受訪者表示,他們對民調的可信度存有疑慮,主要原因是他們擔心政府可能會在調查中進行操控,以符合特定政治目標。

受訪者還提到,民意調查的結果通常不會對他們的投票意願產生影響。換句話說,他們的選擇通常受到更多因素的影響,例如候選人的政策立場和政府做事的認真與否,而不是單純依賴民調結果。

從訪問中我們可以得出的結論是,大多數民眾對民調持謹慎態度,並認為它們對他們的投票決策影響有限。

民調

民意調查是什麼?民調什麼意思?

民意調查又稱為輿論調查或民意測驗,簡稱民調。一般而言,民調是一種為了解公眾對某些政治、社會問題與政策的意見和態度,由專業民調公司或媒體進行的調查方法。

目的在於通過網路、電話、或書面等媒介,對大量樣本的問卷調查抽樣,利用統計學的抽樣理論來推斷較為客觀,且能較為精確地推論社會輿論或民意動向的一種方法。

以下是民意調查的一些基本特點和重要性:

抽樣:由於不可能向每一個人詢問意見,所以調查者會選擇一個代表性的樣本進行調查。這樣本的大小和抽樣方法都會影響調查的準確性和可靠性。

問卷設計:為了確保獲得可靠的結果,問卷必須經過精心設計,問題要清晰、不帶偏見,且易於理解。

數據分析:收集到的數據將被分析以得出結論。這可能包括計算百分比、平均值、標準差等,以及更複雜的統計分析。

多種用途:民意調查可以用於各種目的,包括政策制定、選舉預測、市場研究、社會科學研究等。

限制:雖然民意調查是一個有價值的工具,但它也有其限制。例如,樣本可能不完全代表目標人群,或者問卷的設計可能導致偏見。

影響決策:民意調查的結果常常被政府、企業和其他組織用來影響其決策。

透明度和誠實:為了維護調查的可信度,調查組織應該提供其調查方法、樣本大小、抽樣方法和可能的誤差範圍等詳細資訊。

民調是怎麼調查的?

民意調查(輿論調查)的意義是指為瞭解大多數民眾的看法、意見、利益與需求,以科學、系統與公正的資料,蒐集可以代表全部群眾(母體)的部分群眾(抽樣),設計問卷題目後,以人工或電腦詢問部分民眾對特定議題的看法與評價,利用抽樣出來部分民眾的意見與看法,來推論目前全部民眾的意見與看法,藉以衡量社會與政治的狀態。

以下是進行民調調查的基本步驟:

定義目標和目的:首先,調查者需要明確調查的目的。是要了解公眾對某個政策的看法?還是要評估某個政治候選人的支持率?

設計問卷:根據調查目的,研究者會設計一份問卷。問卷應該包含清晰、不帶偏見的問題,並避免導向性的語言。

選擇樣本:因為通常不可能調查所有人,所以會選擇一部分人作為代表。這部分人被稱為“樣本”。最理想的情況是使用隨機抽樣,以確保每個人都有被選中的機會。

收集數據:有多種方法可以收集數據,如面對面訪問、電話訪問、郵件調查或在線調查。

數據分析:一旦數據被收集,研究者會使用統計工具和技術進行分析,得出結論或洞見。

報告結果:分析完數據後,研究者會編寫報告或發布結果。報告通常會提供調查方法、樣本大小、誤差範圍和主要發現。

解釋誤差範圍:多數民調報告都會提供誤差範圍,例如“±3%”。這表示實際的結果有可能在報告結果的3%範圍內上下浮動。