974 visitas, 1 visitas hoy

Paki García Velasco Sánchez

Fotos sacadas de Internet

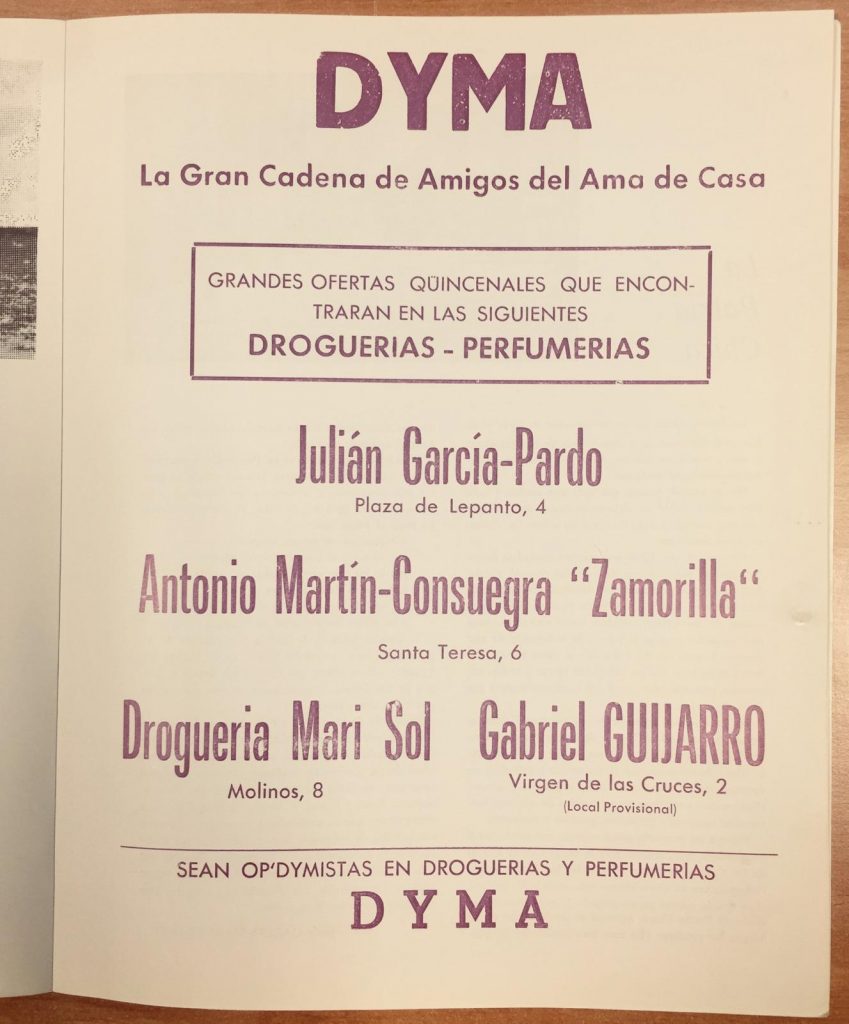

Esta mañana en la calle, me he vuelto a cruzar con Manolo (Zamorilla) y, al escuchar su alegre “¡Buenos días, chica guay!”, me han venido a la memoria aquellos tiempos en los que siempre lo encontrábamos detrás del mostrador en su droguería de la calle Santa Teresa, siempre atento, cariñoso y con una sonrisa al atendernos.

Y es que, en los pueblos de antaño, cuando la vida aún transcurría a un ritmo más pausado y todos los vecinos se conocían, existían pequeños comercios que formaban parte esencial del latido cotidiano en lo diario. Esos negocios, eran lugares donde el tiempo parecía detenerse y donde cada visita se convertía en una experiencia cercana, casi familiar. Entre todos ellos hoy quiero destacar las droguerías.

Ya que cuando ibas a comprar a ellas y nada más cruzar la puerta, uno era recibido por una mezcla de aromas imposible de olvidar: el frescor del jabón de lavanda, la dulzura empolvada de los polvos de talco, el toque de frescor de las colonias clásicas, el toque cítrico de los limpiadores o aquel inconfundible olor a madera envejecida de las estanterías. Aquellas tiendas eran un universo propio, ordenado y acogedor, en el que cada frasco, pastilla de jabón, tambor de detergente o bote de pintura tenía su lugar y su historia.

Aquellos locales, pequeños, pero siempre llenos de vida, tenían una mezcla de olores y colores que hoy me parece imposible reproducir. Entre ellos estaba el frescor punzante de la azulina, ese polvito mágico que blanqueaba la ropa y que venía en diminutos paquetillos tan humildes como milagrosos. Recuerdo que su caja era azul y seguramente en todas las casas había una de ellas. Este era un producto con el cual te daban siempre el mismo consejo: “Echa solo un poquito, que rinde mucho”

Y si nos ponemos a recordar, como no mencionar el jabón Lagarto o el jabón Flota, ambos formaban parte del ritual cotidiano del lavado, como dos viejos amigos que cuidaban la ropa con sus aromas sencillos y su espuma generosa envolviéndolo todo como un abrazo familiar.

Y como no hay dos sin tres, ¡cómo no mencionar el Norit! (el del borreguito), ese detergente suave que lavaba la lana como una seda. Era inconfundible, casi un imprescindible. La ropa salía suave, casi tierna, con ese perfume delicado que parecía abrazarte cuando te la ponías. No era un olor fuerte ni artificioso, era un olor a hogar, de esos que te devuelven de golpe a la lejana cocina de la abuela, a la cuerda del patio donde se tendía la colada, al sol calentando las sábanas recién lavadas y que, cuando el viento las movía, parecían enormes banderas ondeantes de un mundo sencillo. No había perfume ni suavizante que lo igualara, era la esencia del hogar impregnada en cada prenda. Bastaba sacarlas del barreño o de la lavadora para que toda la casa se llenara de un aroma tierno, dulce, ese aroma que hablaba de cuidados sencillos y de manos que lavaban con cariño.

Tampoco nos podemos olvidar de esos jabones que todos, a lo largo de los años, alguna vez hemos usado, entre ellos: La Toja, Lux o aquel Heno de Pravia con su aroma inconfundible, suave pero profundo.

Luego estaba la sección de colonias, y que como por entonces no había estantes de plástico sino baldas de madera, estas crujían ligeramente, cuando el dependiente dejaba allí encima los grandes frascos de cristal. Entre ellas estaban las colonias clásicas, como la Mirurgia, Maja, Joya, Maderas de Oriente, Varón Dandy o aquellas otras fragancias que se vendían a granel y nos llevábamos servidas en el flus-flus de turno. El vendedor te preguntaba: “La de siempre, ¿verdad? La que es un poquito más fresca, como a ti te gusta…” entonces, con mucho cuidado, te llenaban el botecillo muy despacio para así, no derramar ni una gota.

Pero por encima de los productos, lo que hacía verdaderamente especial a estas tiendas era el trato humano de los vendedores, (a menudo propietarios de toda la vida), Ellos sabían escuchar y atender con una amabilidad natural, sin prisas ni artificios, con esa atención que solo se aprende viviendo toda una vida detrás del mostrador, y es que normalmente, esos negocios pasaban de generación en generación. Porque si el abuelo había empezado con un pequeño mostrador y unas cuantas estanterías en donde alineaba con mimo los frascos y botes, luego el negocio lo heredaría el hijo, que ya de niño correteaba entre tambores de detergente y cajas de colonia. Y a veces casi sin darse cuenta, la nieta o el sobrino acabarían siendo los que se pusieran al frente del negocio. Era una herencia que no se firmaba en papeles, sino que se transmitía a través del cariño por la clientela.

Por aquel entonces, llamaban a cada cliente por su nombre y conocían sus gustos, sus costumbres e incluso las pequeñas manías que formaban parte de su rutina. Bastaba que uno entrara para que, de inmediato, el dependiente preguntara: “El detergente de siempre, ¿verdad?” o “¿Cómo te quedó la pintura que llevaste la semana pasada? … Aquel trato de tú a tú, sincero y cercano, creaba un vínculo difícil de encontrar hoy. Por eso no era raro que una compra se convirtiera en una pequeña conversación sobre la familia, el trabajo, la salud o las cosas del pueblo. Allí se compartían consejos, recetas caseras para quitar manchas imposibles, trucos para mantener la casa perfumada e incluso recomendaciones para elegir el regalo perfecto. Cada frase estaba bañada con la confianza que solo se construye con el paso de los años. Y es que los dependientes sabían recomendar lo justo sin imponer nada. Uno entraba a comprar lejía y salía con un consejo, una sonrisa, o incluso con la sensación de haber recibido un abrazo sin que nadie levantara los brazos.

En estas tiendas, además, se respiraba un profundo sentido de servicio y dedicación. Si un producto no estaba disponible, el dueño se comprometía a encargarlo y avisarte en cuanto llegase. Si un cliente tenía dudas, no escatimaba tiempo en explicarle para qué servía cada cosa. Y cuando alguien iba con un presupuesto ajustado, siempre había opciones, muestras o alternativas que el dependiente ofrecía con una sonrisa, pensando más en ayudar que en vender.

Actualmente, cuando miramos atrás, sentimos una nostalgia cálida por esos rincones que ya casi no existen. No solo extrañamos los productos, sino la humanidad que impregnaba cada gesto. Aquellos negocios familiares eran testigos del paso del tiempo, guardianes de secretos y cómplices de la rutina. Crecieron con el pueblo, envejecieron con él y, en muchos casos, aún sobreviven como fragmentos de un mundo más sencillo y más cercano donde, y por un momento, la vida parecía un poco más amable.

Hoy, cuando la inmediatez lo domina todo y las compras se resuelven con un clic, mirar atrás y recordar aquellas tiendas es recordar un modo de vida más solidaria. Esas tiendas de antes nos enseñan la importancia del contacto directo, del saludo sincero, del consejo bien dado y del cuidado por los detalles. Nos recuerdan que, más allá de los productos, lo que realmente se valora es el trato amable, esa calidez que no se fabrica ni se compra, sino que nace del respeto y de la convivencia.

Quizá por eso, quienes tuvimos la suerte de frecuentarlas, guardamos en la memoria un lugar especial para esas tiendas de pueblo donde, entre aromas familiares y palabras amables, uno sentía que no solo estaba comprando, sino compartiendo un momento de hogar.

A veces el corazón, y aunque sea con recuerdos, necesita volver a aquellos pequeños rincones del pasado donde todo era más fácil, más amable, más cordial. No es solo nostalgia, es una forma de cuidar y acariciar la memoria, de mantener vivo aquello que nos hizo quienes somos, es evocar aquel tiempo perdido y lejano que por desgracia ya no volverá, pero que, al recordarlo, de alguna forma, sigue manteniéndose vivo.

Sí, son etapas que nunca regresarán, pero qué hermoso es poder revivirlas, aunque solo sea en palabras, en recuerdos compartidos, en esa nostalgia dulce que no duele… o que duele bonito.